আন্তর্জাতিক অঙ্গনে হাইতি, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রেরও, সম্মানজনক অবস্থান ঊনবিংশ শতকে ছিল না। দুটি দেশই দুই পরাশক্তির বিরুদ্ধে রক্তাক্ত স্বাধীনতাযুদ্ধ করেছে। বিশেষত, হাইতিতে ফরাসী শ্বেতাঙ্গ খামারমালিকরা সপরিবারে গণহত্যার শিকার হয়। ফ্রান্স তাই হাইতিকে তাদের উপনিবেশই ধরত, আর বাকি ইউরোপীয় শক্তিগুলি ফ্রান্সের আগ বাড়িয়ে কূটনৈতিক সম্পর্কস্থাপনে আগ্রহী ছিল না।

তাই হাইতির বন্দরগুলিতে মার্কিন, জার্মান আর ব্রিটিশ জাহাজের আনাগোনা থাকলেও বড় ধরনের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যচুক্তি করার সামর্থ্য হাইতি সরকারের ছিল না। এই দুর্বলতার সুযোগ নিতে ফ্রান্স হাইতিতে দূত পাঠায়। তাদের শর্ত, স্বাধীনতাযুদ্ধে যে ফরাসী সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার জরিমানা দিলে ফ্রান্স হাইতিকে স্বীকৃতি দেবে।

উত্তর হাইতির রাজা ক্রিস্তফ ফরাসীদের একদমই বিশ্বাস করতেন না। তার দরবারে পাঠানো ফরাসী দূতকে হত্যার নির্দেশ দেন তিনি। ঠিক তখনই দূতের হাত থেকে গোপন ফরাসী সরকারী নির্দেশনা এসে পড়ে ক্রিস্তফের কাছে। তার ভয় অমূলক ছিল না! দূতের কাছে নির্দেশ ছিল, শর্তে রাজি না হলে নিকটস্থ ফরাসী নৌবাহিনীকে সংকেত পাঠাতে, যেন তারা ক্রিস্তফের বন্দরগুলিতে আক্রমণ চালায়।

এসব নাটকীয়তার ফলে ফরাসীদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির ব্যাপারটা পিছিয়ে এসে পড়ে ১৮২৫ সালে। রাষ্ট্রপতি বোয়াইয়েরের কাছে ফরাসীরা আবার দূত পাঠায়। ক্ষতিপূরণের অংক তারা ঠিক করে পনের কোটি ফ্রাংক — আজকের হিসাবে ৩৫০ কোটি ডলার! সামর্থ্যে না কুলালে ফরাসী ব্যাংকও প্রস্তুত রয়েছে দীর্ঘকালীন ঋণ দিতে!

হাইতির সরকারী বাজেট কমিশন এই ব্যাপারে না আগাতে বোয়াইয়েরকে সুপারিশ করে। কিন্তু একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতি বোয়াইয়ের তার তোয়াক্কা না করে এতে রাজি হয়ে যান। এই একতরফা সিদ্ধান্তের মাশুল হাইতিবাসীকে গুনতে হবে প্রায় একশ বিশ বছর! সুদে-মূলে যত টাকা এতে খরচ হবে, তাতে হাইতিতে উন্নতমানের জনপথ-নৌবন্দর-বিশ্ববিদ্যালয়-হাসপাতাল হতে পারত অনেক।

হাইতির সরকারী কোষাগারের সীমিত সম্পদের সিংহভাগই খরচ হয়ে যেত সেনাবাহিনী পালতে। তাদের মূল কাজটা আবার দেশরক্ষার চেয়ে বেশি বিপ্লবীদের ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করা। হাইতির বাজেটের ১ শতাংশেরও কম খরচ হত শিক্ষাক্ষেত্রে। বোয়াইয়ের চাইলে ফরাসী দাবি কানে না তুলে সরাসরি তাদের প্রতিযোগী জার্মানি আর আমেরিকার সাথে সম্পর্কস্থাপনে মনোযোগ দিতে পারতেন। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির রাস্তা কার্যত তৈরি হয়ে যেত।

বোয়াইয়েরের তো জাতীয়তাবাদী অহংকার ছিলই, তাছাড়াও তিনি হিসাব কষেছিলেন যে ফ্রান্সের স্বীকৃতি পেলে হাইতিতে বৈদেশিক বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বাড়বে। তা বেড়েছিল কিছুটা, কিন্তু তার সাথে সাথে নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয় হাইতি। মুক্তবাণিজ্যের রাস্তা ধরে হাইতিতে বিভিন্ন দেশ থেকে অভিবাসন বৃদ্ধি পায়। জার্মান বণিকরা হাইতির বন্দরগুলিতে আমদানি-রপ্তানির কারখানা খুলে বসে। আইনানুযায়ী তারা সম্পত্তির মালিক হতে না পারলেও, স্থানীয় নাগরিক বিয়ে করে সে আইন পাশ কাটানো সম্ভব ছিল।

তাও যদি হাইতিতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকত, মুক্তবাণিজ্য আর শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে নাগরিকদের মুক্তি আর সমৃদ্ধি আসতে পারত। কিন্তু রাষ্ট্রপতি বোয়াইয়েরকে তাড়িয়ে সম্রাট সুলুক, তারপর ১৮৫৯এ তাঁকেও খেদিয়ে রাষ্ট্রপতি জেফ্রার — এভাবে ১৮৪৩ থেকে ১৮৮৯এর মধ্যে ১২জন রাষ্ট্রনায়ক দেশ পরিচালনা করেন, আর গঠনতন্ত্র পরিবর্তিত হয় ৮বার। কিন্তু আসল সমস্যাগুলির কোন পরিবর্তন হয় না।

প্রদেশগুলিতে সেনাশাসকরাই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিল। বড় খামারগুলো তাদের অফিসারদের দখলে। নির্বাচন হলেও সেগুলি নামেমাত্র, আর ফলাফল পছন্দ না হলে তো বিপ্লব আর অভ্যুত্থানের রাস্তা আছেই! রাষ্ট্রপতি গদিতে বসামাত্রই প্রাসাদে গিয়ে সৈন্যসামন্ত নিয়ে এমন ঘাঁটি গাড়তেন, যেন স্বদেশীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছেন তিনি!

এসব গোলমালের ফলে বৈদেশিক সম্পত্তির ক্ষতি হওয়া ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। জার্মান বা ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থের ক্ষতি সাধিত হলে, সেসব দেশের যুদ্ধজাহাজ হাইতির সাগরে টহল দিত আর বন্দরগুলির দিকে কামান তাগ করে থাকত। ক্ষতিপূরণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত হুমকির মুখে থাকত হাইতির বন্দর ও বাণিজ্য।

হাইতির আরও বড় মাথাব্যথার কারণ ছিল আন্তর্জাতিক ঋণ। ফ্রান্সের সেই ইনডেমনিটির কিস্তি শোধ করতে গিয়ে আরো পর্যায়ক্রমিক ঋণ হাইতি নেয় যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি ও ব্রিটেনের কাছ থেকে। ১৮৬০এর দশকে বাজেটের ৩০% যেত সামরিক খাতে আর ২৫% ধারের কিস্তি পরিশোধ করতে। ১৮৯৮ নাগাদ ধারশোধের ভাগ হয়ে দাঁড়ায় ৫০%, ১৯১৩ নাগাদ ৬৭%। এক পর্যায়ে ফরাসী একটি ব্যাংক হাইতির কোষাগারের ‘ইজারা’ নেয়, তারাই ছাঁপাত হাইতির ব্যাংকনোট, আর সেভাবে দেশটির অর্থনীতিতে একটা বড় প্রভাব বিস্তার করে ফ্রান্স।

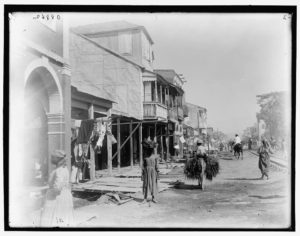

এ সময়টা অবশ্য পৃথিবীর আরো অন্যান্য জায়গার মত হাইতির শিল্প-সংস্কৃতির জন্যেও একটা রেনেসাঁর যুগ ছিল। আমেরিকা-ইউরোপে শিক্ষিত গুণীজন আর অভিবাসীদের সমাগমে হাইতির শহরগুলিতে একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠে। এরাই নানা সময়ে হাইতির একনায়কদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, যদিও তাদের বিপ্লবগুলিতেই নিহিত ছিল নতুন কোন একনায়কতন্ত্রের বীজ।

১৮৭০এর দশকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে কৃষ্ণাঙ্গ ধর্মপ্রচারক জোসেফ হোলি দানের টাকায় মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসদের হাইতিতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু গ্রীষ্মমন্ডলীয় জলবায়ুতে অভ্যাস না থাকায় রোগে-জরায় এদের অনেকে মারা যায়।

একই সময়ে ইউরোপীয় খ্রীষ্টান মিশনারিরা পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থাও নিয়ে আসেন হাইতিতে। গ্রামাঞ্চলের দিকে তারা ছড়িয়ে পড়তে থাকলে সংঘাতের ক্ষেত্র তৈরি হয় সনাতন বিশ্বাসীদের সাথে। সহজ-সরল গ্রাম্য হাইতিবাসী ছিল কুসংস্কারাচ্ছ্ন্ন, ভুডুতে বিশ্বাসী। বহুবিবাহেরও প্রচলন ছিল। খ্রীষ্টান পাদ্রীরা এসবের পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। ভুডুবিশ্বাসীদের নরবলি-নরমাংসভক্ষণের গুজব হাইতির শহরগুলিতেও শোরগোল তোলে। স্বদেশের পশ্চাদপসরতা নিয়ে একটা হীনমন্যতা গড়ে ওঠে শহরবাসী দোআঁশলা সুধীসমাজের মধ্যে। তারাও উঠে পড়ে লাগে অবস্থার পরিবর্তনের জন্যে। রাজনীতিতেও সেসবের প্রভাব এসে পড়ে।

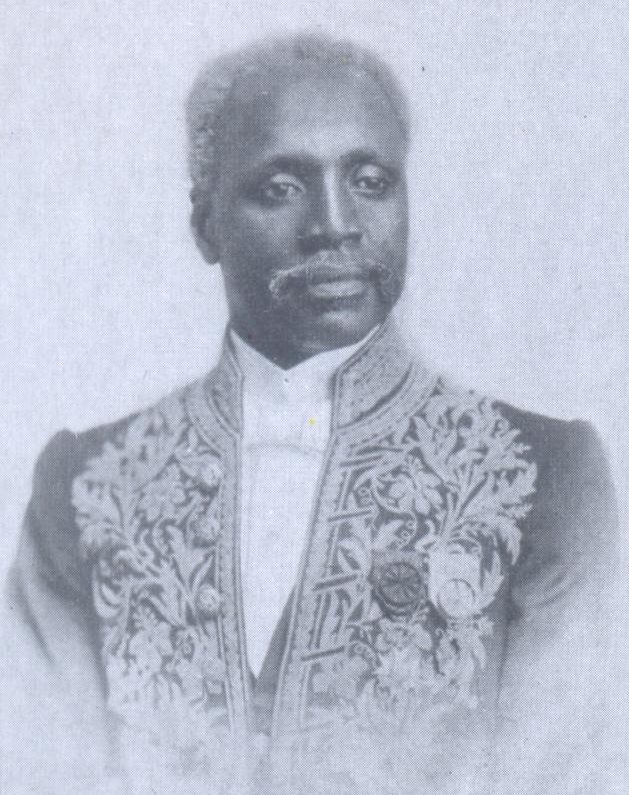

হাইতির নতুন শিক্ষিত কাতারের একজন ছিলেন অঁতেনর ফিরম্যাঁ। পেশায় সাংবাদিক, ফ্রান্সে কাটিয়েছেন যুবাবয়স। ইউরোপে তখন ‘রেইস থিওরি’ নামে একটি সিউডোসায়েন্টিফিক তত্ত্ব বেশ চালু। এ তত্ত্বের প্রবক্তরা যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণের চেষ্টা করেন যে, ককেশিয়ান আর্যজাত মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম, আর কৃষ্ণাঙ্গরা গায়েগতরে শক্তি ধরলেও মগজের জোরে সকলের অধম। ফিরম্যাঁ কয়েকটি প্রবন্ধ ও একটি বই প্রকাশ করে এদের যুক্তিখন্ডন করেন। এসব গবেষণা করতে গিয়ে হাইতির বহু লোকসংস্কৃতির সাথে পরিচিত হন তিনি। এভাবে পুরোদস্তুর নৃতত্ত্ববিদ বনে যান।

১৮৮৯ সালে ফিরম্যাঁ দেশে ফিরে রাজনীতিতে জড়িত হয়ে পড়েন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সাথে হাইতির বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরো দৃঢ় করতে আগ্রহী ছিলেন। কৃষ্ণাঙ্গ সংস্কৃতির পুরোধা হলেও ফিরম্যাঁ পপুলিস্ট রাজনীতিতে একদম বিশ্বাস করতেন না। তার দর্শন ছিল, দেশ পরিচালনার জন্যে দরকার হাতেগোনা কিছু অভিজ্ঞ দেশপ্রেমী নেতা। ফিরম্যাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা হাইতির শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে।

যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য ১৮৮০র দশকের আগে হাইতিকে নিয়ে খুব একটা আগ্রহী ছিল না। পার্শ্ববর্তী ডমিনিকান রিপাবলিকের ঋণলাঘবের বিনিময়ে নতুন স্টেট হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের একটা কথাবার্তা অনেকদিন চলে। কিন্তু মার্কিন সেনেট সে প্রস্তাবনা ১৮৭৪এ নাকচ করে দেয়।

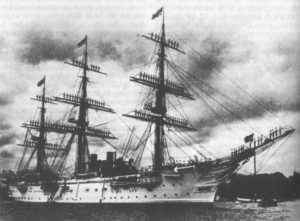

হিস্পানিওলা দ্বীপ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ আরো বাড়তে শুরু করে স্টীমশিপের কারণে। স্টীমশিপ তখনকার বিশ্বকে সংযুক্ত করে ফেলেছে, আরেক গ্লোবালাইজেশনের যুগ চলছে তখন (জুল ভার্নের ‘অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেইজ’ রচনার সময়কাল ১৮৭২)। আটলান্টিক অতিক্রম করতে সময় লাগে মোটে ৭ দিন! কিন্তু স্টীমশিপের জন্যে যেটা বেশ জরুরী সেটা হল কোলিং স্টেশন — এঞ্জিনে কয়লা ভরার বন্দর। প্রশান্ত মহাসাগরে এর প্রয়োজন থেকেই জাপানের বন্দরগুলি উন্মুক্ত করতে ১৮৫৪তে মার্কিন অ্যাডমিরাল পেরিকে পাঠানো হয়। হাইতিও ছিল ক্যারিবিয়ান এলাকায় কোলিং স্টেশনের একটা উত্তম অবস্থান।

ওদিকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে টাকা ধার করে হাইতি সময়মত পরিশোধ করতে পারছে না। বছরে বছরে বিপ্লবের ফলে বিনিয়োগকারীদেরও কোন নিশ্চয়তা নেই। সব মিলিয়ে হাইতির রাজনীতিতে নাক না গলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কোলিং স্টেশনের চাহিদাপূরণের তেমন কোন উপায় ছিল না, বিশেষ করে যখন ফিরম্যাঁর মত রাজনীতিবিদ ও তাঁর সমর্থকরা যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি সমর্থন চাইছে। হাইতিতে হস্তক্ষেপের যত অজুহাত ও লেভারেজ দরকার, সবই যুক্তরাষ্ট্রের ছিল।

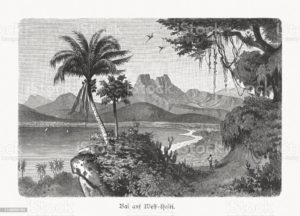

১৮৮৯ সালে হাইতির মোল-স্যাঁ-নিকোলা দ্বীপে নৌঘাঁটি করার জন্যে যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রপতি লেজিতিমকে পীড়াপিড়ি করে। তাতে কাজ না হওয়ায়, উত্তর হাইতির বিদ্রোহীদেরকে তারা ইন্ধন দিতে শুরু করে — ফিরম্যাঁ ছিলেন এদলে। উত্তরের সামরিক বাহিনীর নেতৃত্বে আন্দোলনের মুখে সরকারের পতন হয়। নির্বাচিত নতুন সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন অঁতেনর ফিরম্যাঁ।

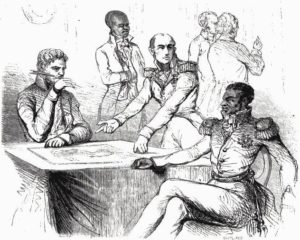

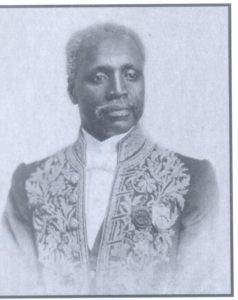

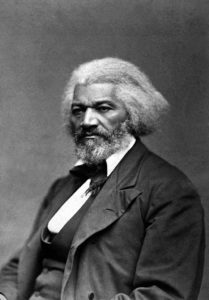

যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতিবিদরা ফিরম্যাঁকে বেশ সম্মান করত। দ্বিপাক্ষিক সংলাপে সরাসরি অংশ নেন ফিরম্যাঁ ও মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ মুক্তির পথিকৃত ফ্রেডরিক ডগলাস। প্রাক্তন দাস ডগলাস হাইতিতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ছিলেন। শুধু হাইতির সাথে ভ্রাতৃপ্রতিম কূটনৈতিক সম্পর্ক নয়, ডমিনিকান রিপাবলিক মার্কিন স্টেট হলে কিংবা ক্যারিবিয়ানের কৃষ্ণাঙ্গপ্রধান ছোট দ্বীপগুলোর নিয়ন্ত্রণ যুক্তরাষ্ট্র নিলেই তাদের মঙ্গল হবে, এটা ছিল ডগলাসের দৃঢ় বিশ্বাস। অর্থাৎ এসব কৃষ্ণাঙ্গপ্রধান দেশগুলির একরকম মার্কিন ‘উপনিবেশায়ন’ ফ্রেডরিক ডগলাস নিজেই সমর্থন করতেন।

ফিরম্যাঁ ডগলাসের সাথে সংলাপ চালিয়ে গেলেও তাকে মিথ্যে আশ্বাস দেননি, কারণ সংবিধান অনুযায়ী হাইতির সীমানায় বিদেশীদের কাছে জমিবিক্রি বারণ। ডগলাসও ওয়াশিংটনে বার্তা পাঠান হাইতিকে চাপাচাপি না করার জন্যে। সে কথা গায়ে না মেখে যখন যুক্তরাষ্ট্রের হর্তাকর্তারা সাতটি যুদ্ধজাহাজ পাঠান হাইতির সাগরে, তখন ফিরম্যাঁই প্রথম মার্কিন নৌবন্দরের প্রস্তাব নাকচ করে দেন। তার লেখা প্রতিবাদলিপির বাগ্মীতার কাছে হার মেনে মার্কিন নৌবাহিনী জাহাজ ফিরিয়ে নেয়। ডগলাসও বেশ মনোক্ষুন্ন হন।

এরপর ফিরম্যাঁ রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রে বেশ কিছু সংস্কারের প্রস্তাব আনেন। মার্কিনদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের খাতিরে বিনিয়োগ ও বাণিজ্য সহজ করার জন্যে কিছু প্রস্তাবও তোলা হয়। তার একটি ছিল শ্বেতাঙ্গদের সম্পত্তির মালিকানার ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার। রাষ্ট্রপতির সেনেটর মনোনয়নের ক্ষমতা রহিত করা হয়। আরো বহু মানুষকে ভোটাধিকারের আওতায় আনা হয়।

সংস্কারের বিষয়গুলিতে সামরিক বাহিনীর অবশ্য সায় ছিল না। শীঘ্রই আবার হাইতির উত্তরাঞ্চলে গোলমাল শুরু হয়ে যায়। ১৯০২ সালে নতুন নির্বাচনের দাবিতে সরকার অপসারিত হয়। এবার ফিরম্যাঁ স্বয়ং নির্বাচনে দল নিয়ে অংশ নিলেন। তার সমর্থকরা অধিকাংশ ছিল যুবাবয়সী ও পেশাজীবী শহুরে মানুষ। তার মূল প্রতিপক্ষ উত্তরের সেনাশাসক জেনারেল নোর্-অ্যালেক্সিসের বিরুদ্ধে নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ ওঠে। তার রেশ ধরে অ্যালেক্সিস ফিরম্যাঁপন্থীদের মার্কিন তাঁবেদার আখ্যা দিয়ে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাদখল করেন।

ফিরম্যাঁপন্থীদের সাথে একদফা সংঘর্ষে জয়লাভ করে অ্যালেক্সিসপন্থীরা। ফিরম্যাঁ প্রাণভয়ে নিকটবর্তী সেন্ট টমাস দ্বীপে পালিয়ে যান। তাঁর বসতবাড়ি-লাইব্রেরি তছনছ করে ফেলে অ্যালেক্সিসের সৈন্যরা। নির্বাচনের যেটুকু ফলাফল বেরিয়েছিল, তাতে ফিরম্যাঁর দল বিশাল ব্যবধানে এগিয়ে ছিল। ১৯১১ সালে ফিরম্যাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে এক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গুণীজনের সম্ভাবনাময় নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয় হাইতির জনগণ।

আসলে হাইতির জন্মলগ্ন থেকেই বাইরের মানুষকে তাদের গভীর অবিশ্বাস। তারা প্রচন্ড স্বাধীনচেতা, এতটাই যে স্বদেশী সরকারের শাসনেও অবদমিত হয় না তারা। নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্ব আর অহংকারী অকর্মণ্য নেতাদের কারণে দায়িত্বশীল পররাষ্ট্র ও বাণিজ্য নীতি হাইতির ছিল না। এসবের কর্মফল ফিরম্যাঁ নিজেই ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন।

ফিরম্যাঁ বলেছিলেন, উত্তরের ‘দানব’ যুক্তরাষ্ট্রই হাইতির ভবিষ্যতের চাবিকাঠি। হাইতিবাসীর সামনে একটাই পথ: নিজেদের বিবাদ-বিভক্তি ছেড়ে সময় থাকতে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতা-সহমর্মিতার সম্পর্ক গড়ে তোলা। যদি তারা তা করতে না পারে, তাহলে সে দানবই হাইতিকে আপাদমস্তক গিলে খাবে। ফিরম্যাঁপন্থীদের বিফলতায় প্রমাণ হয়ে গেল, হাইতি বেছে নিয়েছে দ্বিতীয় পথটিই।