পুরাকীর্তির দরকারটা কি? এটা কি খায় না পিন্দে? গরিব মানুষের আবার পুরাকীর্তি কি? অথবা — আধুনিক যুগে আমরা হবো আধুনিক, কেন ফিরে ফিরে প্রাচীনকে আগলে রাখা? এগুলির সাথে আমাদের বর্তমান পরিচয়ের যোগাযোগ কোথায়?

কিংবা, তালেবান-আইসিসের মত ‘এগুলি মোনাফেকি, মোশরেকি, কুফ্ফার; ধ্বংস কর সব!’

শেষ ‘যুক্তি’টা থেকে উল্টোদিকে যাই।

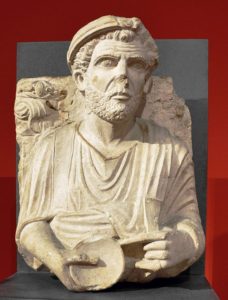

তালেবানরা যখন বামিয়ানের পাহাড় কেটে তৈরি বিশালকায় বুদ্ধমূর্তি রকেট মেরে ধুলায় মিশিয়ে দেয়, তখন আমার চোখ ফেঁটে জল এসেছিল। বামিয়ানের বুদ্ধ এমন এক শৈলীর উদাহরণ যাকে বলে গান্ধার শিল্প — ভারতীয় সনাতন বৌদ্ধ শৈল্পিক রীতির সাথে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের সাথে আসা গ্রীক শিল্পী আর তাদের বংশধরদের গতিশীল আইডিয়া মিলে তৈরি হয়েছিল অনন্য গ্রেকো-বুডিস্ট আর্ট।

সিরিয়া-ইরাকে আইসিস গণহত্যাসহ নানা অপরাধ তো করেছেই। তার সাথে সাথে পালমিরার প্রাচীন অনন্য স্থাপত্যশৈলী আর জাদুঘরে রক্ষিত পুরাকীর্তি ধ্বংস করেছে। পালমিরাও গান্ধারশিল্পের মত অনন্য কারণ আরবদের সাথে গ্রীক মিলেছে এখানে। আবার অনেক সুন্দর সুন্দর মসজিদ, সমাধি আর সুফী খানকাও ট্যাংক-রোলার দিয়ে গুড়িয়ে আইসিস ধূলিসাৎ করেছে। চোদ্দশ’ বছর ধরে বিভিন্ন মুসলিম আমলে, এমনকি ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চার খলিফার আমলেও, এ এলাকায় এরকম ধ্বংসযজ্ঞ হয়নি।

মালির তিমবাক্তুতেও ২০১২ সালে ইসলামী কট্টরপন্থী দল আনসারদ্বীন প্রাচীন মালি সাম্রাজ্যের আদি ইসলামী সুফী সন্তদের অদ্বিতীয় সমাধির শৈলী আর সংলগ্ন মসজিদের অংশবিশেষ ধ্বংস করেছে। অথচ সুফীদের মাধ্যমেই সে এলাকায় ইসলামের প্রথম প্রচার-প্রসার হয়।

তাদের এসব করার জন্যে তারা কেতাব ঘাঁটিয়ে ঘাঁটিয়ে সন্দেহপূর্ণ নানা ফতোয়া আর পুরনো উদাহরণ বের করে। কিন্তু আসল ইচ্ছেটা হল, তারা প্রাচীন কালে নবীরা যেমন কা’বা বা অন্য কোন পবিত্রস্থানের ভেতর রাখা মূর্তি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন, তার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে মনে মনে পুণ্যার্জন করতে চায়। সুফীদের কোন কোন গ্রুপের ধর্মচর্চা মূলধারার হিসাবে একটু প্রশ্নসাপেক্ষ হতে পারে, কিন্তু পালমিরা-বামিয়ান কি দোষ করলো তা আমি বুঝে উঠতে পারিনি। কারণ সিরিয়া-আফগানিস্তান এখন মুসলিম সংখ্যাগুরু, আর কেউই সেসব জায়গায় গিয়ে প্রাচীন ধর্মের অবতারদের উপাসনা করে না।

বরং পুরাকীর্তি টিকিয়ে রাখারই যুক্তি আমার মনে হয় কোরান-সুন্নাহ পড়লে পাওয়া যায়। সূরা আহকাফে বর্ণনা করা হয়েছে আদ্ আর সামুদ জাতের ওপর গজবের কাহিনী। সৎপথ থেকে বিচ্যুত হবার ফলে তাদের নগরগুলিকে ভূমিকম্প আর ঝড় দিয়ে ধ্বংস করে ফেলা হয়। মাদাইন সালেহ বলে সৌদি আরবের মরুভূমিতে এখনো সামুদ জাতির নগরের ধ্বংসাবশেষ আছে। সুপ্রচলিত একটি হাদীসে মাদা’ইন সালেহর মতো ‘অভিশপ্ত স্থান’ থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যাবার উপদেশ বলা থাকলেও, কুরআনের সূরা রূমের নবম আয়াত অনুযায়ী আমার মতে প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে নৈতিক শিক্ষাগ্রহণের অনুপ্রেরণা রয়েছে। আর পুরাকীর্তি ধ্বংস করার ইসলামী যুক্তি আমি খুঁজে কোথাও পাইনি।

সৌদির কথা যখন উঠলো, তখন স্বীকার যেতেই হয় আইসিস, তালেবান, আনসারদ্বীন — এদের পেছনে সৌদি সরকারের সরাসরি ইন্ধন যদি না থেকেও থাকে তো তাদের নাকের ডগা দিয়ে ধনাঢ্য সৌদি নাগরিকেরা প্রশ্নবিদ্ধ চ্যারিটিতে পয়সা ঢেলে সন্ত্রাসবাদকে মালসামান দিয়েছে। অথচ সৌদিতে কিন্তু কিং সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের জাদুঘরে, জেদ্দা জাদুঘরে অনেক পুরাকীর্তি সংরক্ষিত আছে, যাদের মধ্যে প্রচুর প্রস্তরমূর্তি। সেগুলিও মাঝেমধ্যে বাইরের দেশে ট্রাভেলিং একজিবিশনে যায়। মাদাইন সালেহসহ অন্যান্য নগরেও এখন পর্যটকরা যেতে পারে। অর্থাৎ দুনিয়ার সবচে’ ‘বর্বর’ মুসলিম রাজ্যটিও তাদের পুরাকীর্তি টিকিয়ে রেখেছে, আর বহির্বিশ্বকে তা প্রদর্শন করে। পরিহাসের ব্যাপার, ওয়াহাবি কট্টরপন্থীরা ইসলামধর্মের সাথেই জড়িত অনেক সমাধিচিহ্ন — সমাধি নয় — ধ্বংস করে দিয়েছে এই অজুহাতে যে অন্যথায় অশিক্ষিত মানুষ সেগুলিতে গিয়ে খোদার পরিবর্তে নবী বা সন্তের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করবে।

অন্তত এটুকু মনে হয় দাবি করতে পারি যে ইসলামে খুঁজে খুঁজে পুরাকীর্তিবিরোধী নিয়ম পাওয়া গেলেও পুরাকীর্তির সপক্ষে উদাহরণ কম নয়। শুধু ইসলামে নয়, যেকোন ধর্মের একটু গোঁড়ারা প্রাচীন শিল্পকর্ম বা পান্ডুলিপি নিয়ে একটু অস্বস্তিতেই থাকে। অধুনা ভারতে হিন্দু কট্টরপন্থীরা পাঁচশো বছরের পুরোনো অনন্য স্থাপত্যশৈলীর বাবরী মসজিদ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। শুধু যে ধর্মান্ধরাই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী ধ্বংস করেছে তা নয়, কমিউনিস্ট চীনে ষাটের দশকে কালচারাল রেভলুশনের সময় অনেক পুরোনো বৌদ্ধ ও তাওইস্ট মন্দির ধ্বংস করে ফেলা হয়। প্রাচীন চীন সম্রাটদের সমাধি লুট করে অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য-প্রমাণ নষ্ট করে ফেলে সরকারি মদদ পুষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়-ছাত্রের দল। একই ঘটনা ঘটে কমিউনিস্ট খ্মের রুজ শাসিত কম্বোডিয়াতেও।

যা হোক, ইসলাম ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে পুরাকীর্তি ধ্বংস করার যুক্তিখন্ডনের একটা চেষ্টা করলাম। এখন জবাব দিই আধুনিক টেকি বস্তুবাদী আত্মতুষ্ট জেনারেশনের প্রশ্নের। পুরাকীর্তির সাথে বর্তমান যুগের যোগাযোগ কোথায়। কেন তারা অমূল্য।

কম্প্লেসেন্ট বলে আমরা আজকের যুগের অনেক কিছুই মেনে নিই, ধরে নিই ‘গ্রান্টেড’। টাকা আছে, কেন টাকা আছে আড়াই হাজার বছর ধরে জানি না! সুতরাং বিটকয়েনে পয়সা ঢালি! টাকাকে নাকি সে প্রতিস্থাপন করবে। টাকা কেন এতদিন ধরে কি কি গুণের কারণে কি কি প্রয়োজন মেটায় তা আমরা জানি না। এগুলো জানতে হলে ইতিহাস-সমাজবিজ্ঞান পড়ে বোঝা যায়। কিন্তু কেউ কি কখনো চিন্তা করে দেখেছে কি ধরনের পরিস্থিতি প্রাচীন তুরস্কের ছোট্ট লিডিয়া রাজ্যে টাকার উৎপত্তি ঘটালো, অথচ তারও প্রাচীন যুগের আরো উন্নত সভ্যতা মিশরে টাকার প্রচলনই ছিল না?

মনে হতে পারে, এসব প্রশ্ন অবান্তর। কি হবে এসব জেনে! কিন্তু মানুষের মনস্তত্ত্ব কিন্তু হাজার বছরের বিবর্তনে খুব একটা পরিবর্তিত হয়নি! আমরা দশ হাজার বছর আগে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করতাম, এখনো করি। যেধরনের কুসংস্কার নিয়ে চলতাম, এখনো সেসব বেঁচে আছে আমাদের মধ্যে কোন না কোনভাবে। অর্থাৎ খুবই মৌলিক অনেক ব্যাপার আছে যেগুলি দশ হাজার বছর আগে যতটা সত্য ছিল আজও ততটা।

দুনিয়ার সকল মানুষকে ভাবুন একটা বড় প্রাণী, তার বিভিন্ন কোষের মধ্যে নানারকম মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে তার বিবর্তন হয়। আমাদের পক্ষে সে প্রাণীটি কোনদিকে গেলে তার উদ্বর্তনটা সুনিশ্চিত হবে, তা বোঝার জন্যে অতীতের দিকেই দৃষ্টিক্ষেপণ একমাত্র রাস্তা। কেন হঠাৎ করে ময়েন্জোদারোর এত উন্নত সভ্যতা বিলুপ্ত হলো সে এক রহস্য। যদি তার সোজাসাপ্টা উত্তর বেরুত, তাহলে বোধহয় আমরা সামগ্রিক সার্ভাইভাল পাজলটার আরেকটা মিসিং পীস পেতাম। ইসলামে আদ্-সামুদের ধ্বংসাবশেষ দেখে যেসকল প্রকারের শিক্ষাগ্রহণের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে হয়ত এও একটা! যখন আদসামুদের মত গজব আবার আসবে তখন ধনীগরীব কেউই পরিত্রাণ পাবে না!

আর এসকল প্রাকটিক্যাল ব্যাপার-স্যাপারের উপরে আছে আর্ট — শিল্প! একটা সুন্দর নিখুঁত কারুকার্য দেখলে কার না মন জুড়ায়! ময়েন্জোদারোর বালাপরিহিত নর্তনরত কিশোরীর ছোট্ট একটা মূর্তির মধ্যে আমাদের অতি আদি এক পূর্বসূরীর যে মানবিক ছবি ফুঁটে উঠেছে, সামনাসামনি দেখলে মনে হয় এ যুগেরই কোন গ্রাম্য লাস্যময়ী বালিকা।

শুধু তাই নয়, ইরাকের এশনুন্নার জিগুরাতে পাওয়া ছোট ছোট নারী-পুরুষ-শিশুর স্ট্যাচুয়েটগুলি যেভাবে হাত জোড় করে চোখ বড় বড় করে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, তাতে চিত্রিত হয়ছে তাদের অসহায়ত্ব। তাদের সহায় ঈশ্বরকেই স্মরণ করছে তারা। সেদেশে দুই নদী ছিল বেয়ারা, মিশরের নীলনদের মত নিয়মিত দু’তীর প্লাবিত করত না। মাঝেমধ্যে খরা হত, তখন আকাল। আবার ভয়াবহ বন্যাও হত, তাতেও জীবন ও সম্পদের ক্ষয়। সেকারণে তাদের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি আর ধর্মীয় দর্শন ছিল অদৃষ্টবাদী বা ফেটালিস্ট। নূহনবীর বজরা আর মহাপ্লাবনের কাহিনীও মূলে সেদেশের।

সোজা কথায় আমরা আজ যা যা বিশ্বাস করি, যেসব মূল্যবোধকে উচ্চাসন দিই, আমাদের পূর্বপুরুষরা কিভাবে কেন সেসবে উপনীত হলেন, কি ধরনের পরিস্থিতি তাদেরকে সেসবের দিকে চালিত করল — এসকল কিছুর উত্তর আছে পুরাকীর্তি আর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের গবেষণার মধ্যে। আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন সেসবকে ধ্বংস করে আমাদের পুরনো পরিচয়কে ধামাচাপা দিয়ে জোর করে নতুন পরিচয়ে আত্মপ্রকাশ করতে, আমরা পারব না! কারণ সেসকল প্রাচীনতা আমাদের মনস্তত্ত্বের মধ্যে, জাতিগত স্মৃতির মধ্যে মজ্জাগতভাবে প্রথিত!