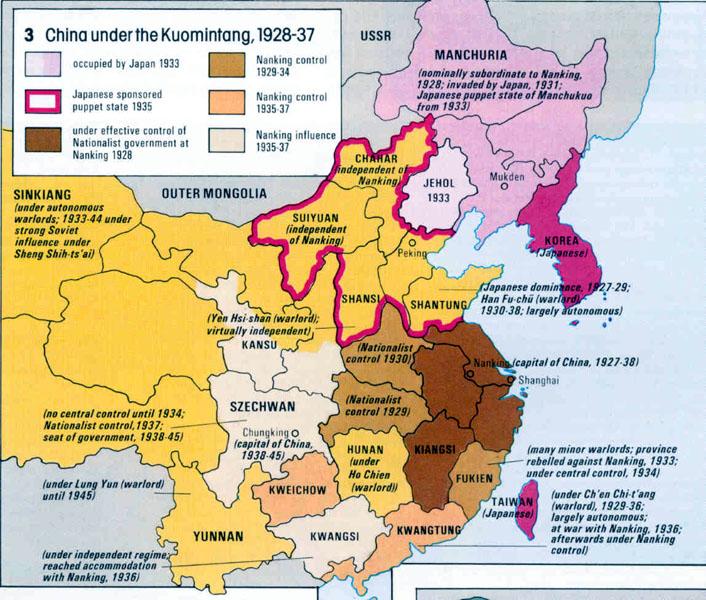

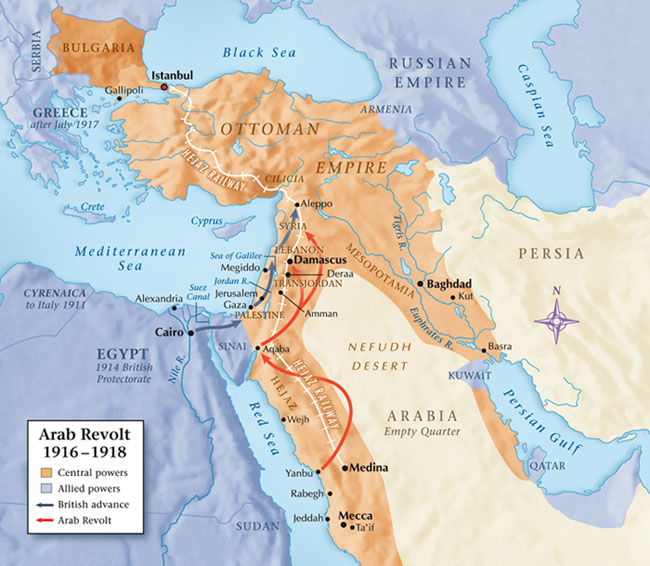

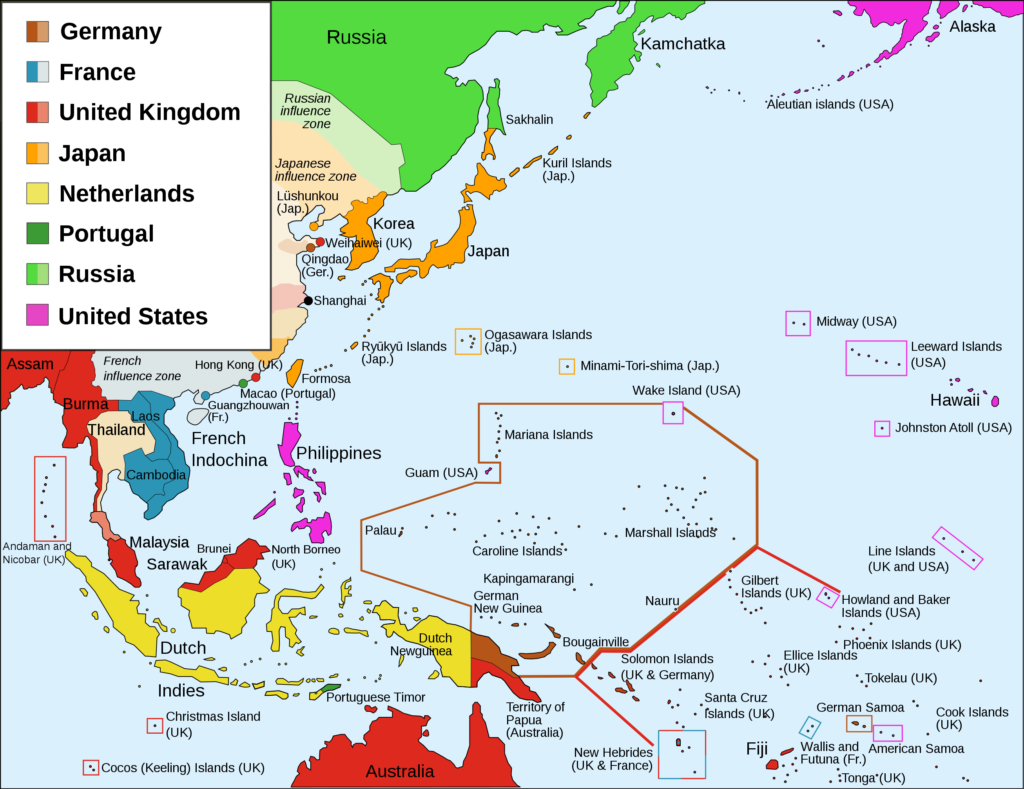

ঊনবিংশ শতকের শেষে এশিয়াতে যে ক’টি স্বাধীন দেশ ছিল, তাদের মধ্যে জাপান সবচেয়ে ব্যতিক্রমী। (নিচে মানচিত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে এশিয়া-প্যাসিফিকের অবস্থা দেখা যাচ্ছে।) পশ্চিমাদের জবরদস্তির মুখে দেশের বদ্ধ দুয়ার খুলতে বাধ্য হলেও জাপান উপনিবেশ তো হয়ই নি, বরং খুব কম সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক আর সামরিকভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, এশিয়ার কয়েকটি এলাকায় নিজেরাই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলে।

জাপানের চূড়ান্ত রূপান্তর যে সময়টায় হচ্ছিল, তার সাক্ষী ছবিতে দেখানো আমার সংগ্রহের ডাকটিকেট দু’টি। প্রথমটা জাপানের প্রথম ডাকটিকেট (১৮৭১)। এর মাত্র তিন বছর আগে সম্রাট মুৎসুহিতোর সিংহাসনে আরোহণের সাথে ‘মেইজি’ যুগের সূচনা হয়। ১৯১৫তে রাজপুত্র ইয়োশিহিতোর অভিষেক ও তাইশো যুগের প্রারম্ভের স্মারক হিসাবে দ্বিতীয় ডাকটিকেটটি প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ এই দুই ডাকটিকেটের মধ্যে স্যান্ডউইচ হয়ে আছে জাপানের দিগনির্ধারক একটি যুগ।

চিন্তা করছিলাম জাপান কেন ইতিহাসের ব্যতিক্রম।

পশ্চিমা বণিক ও ধর্মপ্রচারকদের আগমনের ঠিক আগে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি বহুদিন বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক মডেল ছিল চীন। এ ব্যবস্থায় শিক্ষা, বাণিজ্য, ইত্যাদি সব গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমে ছিল সরকারের একচ্ছত্র আধিপত্য। সম্রাট ছিলেন দেবতার আসনে আসীন। ছিল ম্যান্ডারিন নামে বিশাল আমলাতন্ত্র। ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকলেও অর্থবহ সমাজজীবন সৌরজগতের গ্রহগুলির মত সূর্যদেবের প্রতিনিধি স্বর্গপুত্র সম্রাটকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হত ১। নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার হলে সরকারই হত প্রকারান্তরে তার মালিকানাধারী পৃষ্ঠপোষক। বিজ্ঞানী, আবিষ্কর্তা, কবি বা শিল্পীরা ছিলেন রাজদরবারেরই সদস্য।

প্রাচীনকালে সিল্ক রোডের মাধ্যমে বাইরের সাথে যুক্ত থাকলেও চীনে বিদেশী দ্রব্যের প্রয়োজন তেমন একটা ছিল না। সব চাহিদারই স্থানীয় সরবরাহ ছিল। মিং-চিং যুগের চীনাদের অধিকাংশের দৃষ্টিতে বিদেশীরা ছিল বর্বর, আর নিজস্ব বিজ্ঞান-দর্শন ইত্যাদি ছিল সর্বোত্তম। বৌদ্ধধর্মের বিস্তারের পরে বোধ করি বাইরের কোন গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক ধ্যান-ধারণাই চীন সাম্রাজ্যে পাকাপোক্ত স্থান পায়নি। আর চংহোর ট্রেজ়ারশিপবহরের অভিযাত্রার (১৪০৫-১৪৩৩) ২ পরে সম্রাটের নির্দেশে বৈদেশিক বাণিজ্য সীমিত করে ফেলা হয়। তদোপরি কনফুশিয়ান সমাজব্যবস্থা ছিল বর্ণকেন্দ্রিক। জন্মসূত্র নয়, সে বিভাজন ছিল পেশাভিত্তিক। এ শ্রেণীবিভাগে বণিকদের স্থান খুব একটা উচ্চ ছিল না।

শুধু চীন নয়, ভিয়েতনাম, কোরিয়া, জাপান — এদের সবাইই কোন না কোন প্রকারে চীনের শাসনব্যবস্থা অনুকরণ করত।

জাপান একটু ভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে গেছে। ইউরোপে যেমন নানাভাষী অনেক জাতি নিজেদের মধ্যে ছাড়াও ওসমানী তুর্কীদের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় লেগে থেকে নিজেদের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষসাধন করেছিল, চীনে তেমনটা বৃহদাকারে হয়নি। কিন্তু জাপানে অনেকটা এ অবস্থা বিরাজমান ছিল। সম্রাটকে দেবতুল্য আসনে রেখেই সেখানকার বিভিন্ন সামন্ত একে অন্যের সাথে প্রভাববিস্তারের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। অধিকাংশ সময় দেশচালনার শক্তির কেন্দ্র ছিল কোন না কোন সামন্তপরিবার, সম্রাট ছিলেন প্রতীকমাত্র। ষোড়শ শতকের শুরুতে যখন পর্তুগীজরা প্রথম আসে, তখন জাপান ছিল অনেকগুলি দাইমিয়ো বা সামন্তরাজ্যে বিভক্ত, আর একে অন্যের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। এ যুগকে বলে ‘সেনগোকু’ বা ‘ওয়ারিং স্টেটস’ যুগ (১৪৬৮-১৬০০)। চীনে বাণিজ্যের দুয়ার তখন জাপানীদের জন্যেও ছিল বন্ধ। আর তাদের দ্বীপপুঞ্জে কাঁচামালের প্রাচুর্য অতটা ছিল না যে বাণিজ্য ছাড়া স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে।

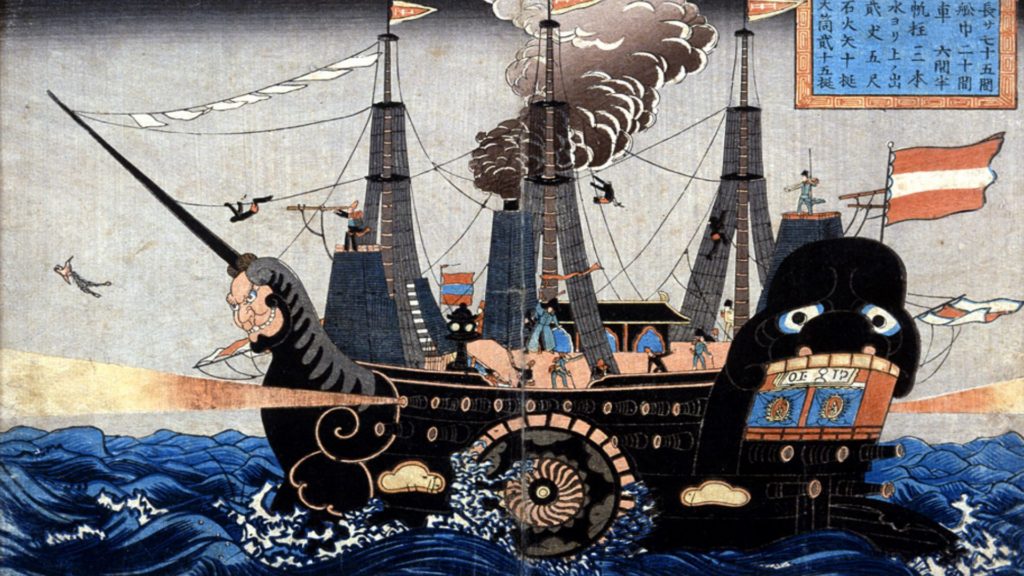

তাই পর্তুগীজ, ও পরে স্প্যানিশ-ওলন্দাজদের, সংস্পর্শে যখন জাপানীরা আসে, প্রথমে কালচার শক হয় তাদের। চীনাদের দেখাদেখি ইউরোপীয় বণিকদের ‘নানবান’ বা ‘দখিনা বর্বর’ বলে ডাকত জাপানীরা। আর আলকাতরা-মাখানো ইউরোপীয় জাহাজের নাম তারা দিয়েছিল ‘কুরোফুনে’ — কালোজাহাজ। (নিচের ছবিতে ঊনবিংশ শতকের জাপানী চিত্রে একটি কুরোফুনের রাক্ষুসে চেহারা দেখানো হয়েছে।) দক্ষিণ জাপানের দাইমিয়োগুলি কালচার শক দ্রুত কাটিয়ে উঠে ইউরোপীয়দের সাথে বাণিজ্যের সম্পর্ক গড়ে তোলে। নাগাসাকি শহরের গোড়াপত্তনই হয় ইউরোপীয় বাণিজ্যঘাঁটি হিসাবে (১৫৭১)। গাদাবন্দুকেরও আমদানি করে পর্তুগীজরা। সে বন্দুক তৈরির প্রযুক্তি ত্রিশ বছরের মধ্যে জাপানীরাই শিখেপড়ে স্বদেশে উৎপাদন-শিল্প গড়ে তোলে। সেসময় ইউরোপের একেকটা দেশে যত না বন্দুক ছিল, জাপানে ছিল তার থেকে অনেক বেশি। চীনের বাণিজ্যপথ বন্ধ থাকায় জাপানীরা নিজেদের স্বার্থেই ইউরোপীয় বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে, নৌবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠে, আর নিজেরাও ‘রেড সীল’ বলে নৌবহর (১৬০০-১৬৩৬) ৩ পাঠিয়ে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সাথে লেনদেনের সম্পর্ক গড়ে তোলে। সেসব দেশের বন্দরে জাপানী নাবিকদের দুর্নাম ছিল রুক্ষ মারপিটে স্বভাবের বলে।

জাপানের এ পর্যায় চলেছে প্রায় সত্তর বছর (১৫৪৩-১৬১৪)। এর মধ্যে পর্তুগীজ মিশনারীরা অনেক স্থানীয় মানুষকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছে। জাপানীরা তাদের সাথে ক্রীতদাস কেনাবেচাতেও অংশ নিয়েছে। দাইমিয়োগুলির মধ্যে যুদ্ধবিবাদে শেষপর্যন্ত বিজয়ী হয় তোকুগাওয়া বলে একটি সামন্ত পরিবার। তাদের নেতা ইয়েইয়াসু খ্রীষ্টধর্ম উৎপাটন অভিযান শুরু করেন এই কারণে যে সে ধর্মে জাপানী সম্রাটের বিশেষ দেবতুল্য স্থান নেই। স্প্যানিশ-পর্তুগীজদের সাথে আঁতাঁত করে খ্রীষ্টানরা জাপানকে বিদেশীদের হাতে তুলে দেবে, এ ভয় ছিল তাঁর। দেশকে সুসংহত করার পর চীনের মত জাপানের দুয়ারও তাই বিদেশীদের জন্যে বন্ধ করে দেয় তোকুগাওয়া শোগুনাত ৪।

তোকুগাওয়া আমলে (১৬০৩-১৮৬৭) তুলনামূলকভাবে শান্তিপূর্ণ ছিল জাপান। নিষিদ্ধ খ্রীষ্টধর্মের জায়গা নেয় কনফুশিয়ানিজ়ম, সাথে আসে পেশাভিত্তিক শ্রেণীবিভাজন। মূলত কৃষিভিত্তিক আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি ছিল নগর আর গ্রামাঞ্চলের মাঝে। বন্দুকের বদলে সামুরাই তলোয়ার আবার একটি সম্মানজনক অস্ত্র হিসাবে স্থান পায়। হাইকু কাব্যচর্চা আর উডব্লক প্রিন্টিংয়েরও উৎকর্ষ সাধিত হয় ৫।

তোকুগাওয়ারা তাদের এই ‘সাকোকু’ নামক রুদ্ধদ্বারনীতি বেশ শক্তহাতে বাস্তবায়ন করে। জাপানে যদি ভুলেও কোন বিদেশী পদার্পণ করত, এমনকি জাহাজডুবি হয়েও, তাহলে তাদের শাস্তি ছিল মৃত্যুদন্ড। একই শাস্তি ছিল জাপানীদের কপালেও, যদি তারা স্বদেশের সীমা ছাড়িয়ে বিদেশে পা রাখত। শুধুমাত্র ওলন্দাজ়দের সাথে ভাল সম্পর্কের খাতিরে দেজিমা দ্বীপে তাদের বাণিজ্যঘাঁটি রাখার অনুমতি দেয়া হয়।

ঊনবিংশ শতকে কয়েকটি ব্রিটিশ, ফরাসী, রুশ ও মার্কিন কুরোফুনে চেষ্টা করে রুদ্ধদ্বারনীতির পাশ কাটিয়ে বাণিজ্যসম্পর্ক স্থাপন করতে। প্রতিক্ষেত্রেই জাপানীদের আগ্রাসী মনোভাবের কাছে তারা পরাস্ত হয়। শেষ পর্যন্ত ১৮৫৩ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফিলমোরের কাছ থেকে চুক্তির প্রস্তাবনাপত্র নিয়ে আসে কমোডর পেরির নেতৃত্বে চারটি যুদ্ধজাহাজ।

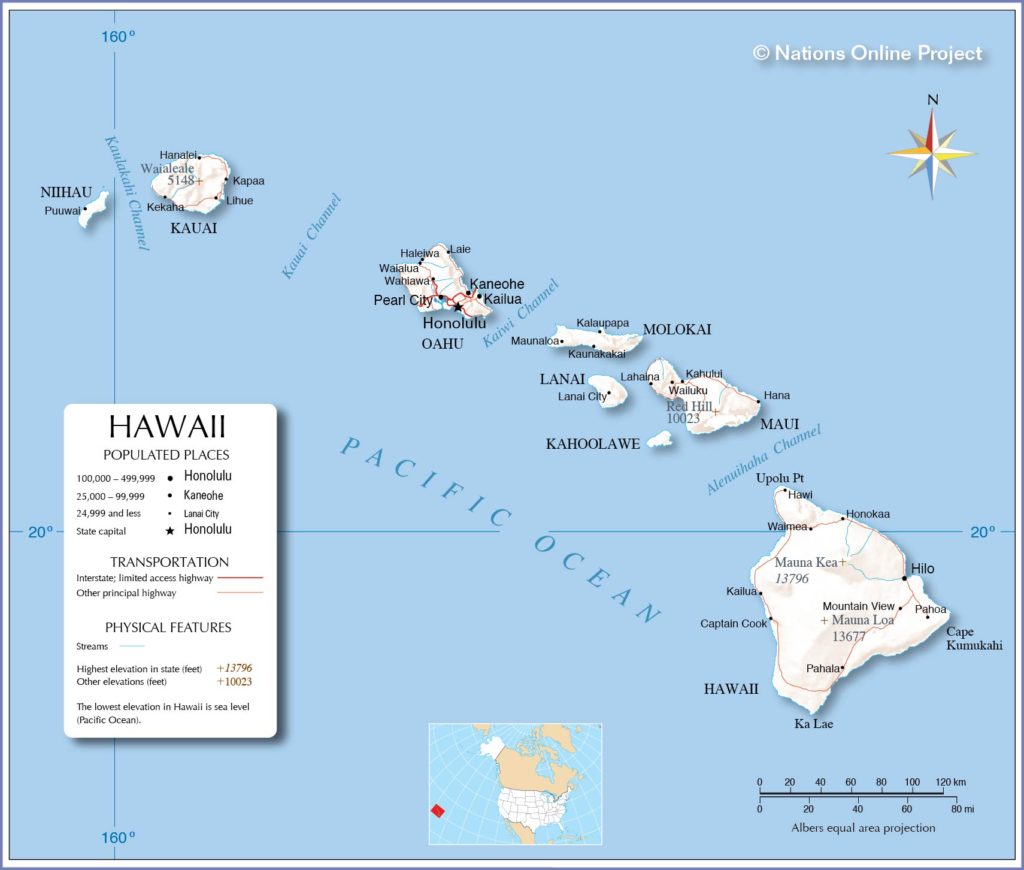

এসময় ক্যালিফোর্নিয়া যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হয়েছে তিন বছরও হয়নি। ক্যালিফোর্নিয়ার বন্দর সান ফ্রান্সিস্কো থেকে তিমিশিকারী জাহাজ উত্তরে বেরিং প্রণালী পর্যন্ত যাওয়াআসা শুরু করে। কিন্তু একবার প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে ফেললে তাদের স্টীমশিপের কয়লার মজুদ যেত ফুরিয়ে। প্যাসিফিকের অন্যপারে তাদের কোলিং স্টেশনের দরকার ছিল খুব। ইউরোপীয়রা জাপানে আসতো পশ্চিমদিক থেকে। তাদের যাত্রাপথে এশিয়া-আফ্রিকার নানা বন্দরে জ্বালানি সংগ্রহের বন্দোবস্ত ছিল। মার্কিনদের এমন সৌভাগ্য ছিল না।

পেরি এদো (বর্তমান টোকিও) এসে পৌঁছালে জাপানীদের নির্দেশমত বৈদেশিক বন্দর নাগাসাকিতে যেতে অস্বীকার করেন। তিনি জাপানী কর্মকর্তাদের বার্তা পাঠান যে তাঁকে তীরে অবতরণ করতে না দেয়া হলে জাহাজের কামান থেকে গোলা মেরে শহরকেন্দ্র ধ্বংস করে দেবেন। শক্তি প্রদর্শনের জন্যে কামান থেকে ফাঁকা আওয়াজের নির্দেশ দেন তিনি। তখনকার শোগুন ছিলেন মৃত্যুপথযাত্রী। যথাযথ নেতৃত্ব দেবার লোক না থাকায় জাপানীরা পেরিকে নোঙর ফেলার অনুমতি দেয়। পেরি চুক্তির প্রস্তাব হস্তান্তর করে সে যাত্রা ক্ষান্ত দেন।

পরের বছর আবার ফিরে আসেন পেরি। ততদিনে জাপানীরা বহির্বিশ্বের চলমান পরিস্থিতির ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছে। জেনেছে পশ্চিমাদের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির কথা। চীনের মত দানবীয় শক্তিকে সৈন্যসংখ্যার আধিক্য সত্ত্বেও কিভাবে ব্রিটেন কাবু করেছে প্রথম আফিম যুদ্ধে (১৮৩৯-৪২) ৬, তাও তাদের গোচরে এল। বিশেষত দক্ষিণের দু’টি দাইমিয়ো এসব দেখেশুনে তোকুগাওয়াদের রক্ষণশীল নীতির সমালোচনা শুরু করে। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর জাপানীরা সিদ্ধান্ত নেয় জাপানকে বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করার। পেরির সাথে দ্বিতীয় মোলাকাতের সময় তোকুগাওয়ারা বাধ্য হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব আর বাণিজ্যের অসম চুক্তি স্বাক্ষর করে। তারপরে ফরাসী, ব্রিটিশ, জার্মানদের সাথেও চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এধরনের অসম চুক্তির মাধ্যমেই পশ্চিমা দেশগুলি চীনের বেশ ক’টি বন্দরের লীজ় বাগিয়ে নিয়েছিল ৭। জাপানেরও এমনটা হতে চলছিল।

কিন্তু জাপানীরা ক্রমান্বয়ে যেটা করল, তা চীনাদের ঠিক উল্টো।

নতুন করে বৈশ্বিক সম্পর্কস্থাপনের শুরুর ক’টি বছরে স্বাভাবিক কারণেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক অস্থিতিশীলতা দেখা দিয়েছিল। ১৮৬৮তে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া শেষে চোশু ও সাৎসুমা নামক প্রগতিশীল দু’টি দাইমিয়ো তোকুগাওয়াদের রাজনৈতিক শক্তিকে হারিয়ে পনেরোবছরবয়েসী সম্রাট মিৎসুহিতোকে প্রকৃত রাষ্ট্রক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়।

চীনাদের মত পশ্চিমাদের বর্বর বলে গালিগালাজ করে আরো গুটিয়ে যাবার পরিবর্তে মেইজি সম্রাট আর তাঁর অনুসারীরা অভিজাত শিক্ষানুরাগীদের পশ্চিমে পাঠাতে শুরু করেন। বিদেশের চালচলন দেখেশুনে এসে এসব শিক্ষানবিশ অল্প সময়ের মধ্যে জাপানকে পশ্চিমা বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করে তোলে। চীনাদের মুখস্থ-বুলি-কপচানো, উপর-থেকে-চাপানো ‘নৈতিকতার’ পরিবর্তে যুক্তিতর্কভিত্তিক আলোচনার পরিবেশ গড়ে ওঠে। ১৮৬০ সালেই নিজেদের স্টীমশিপে করে আমেরিকায় রাষ্ট্রদূত পাঠিয়েছিল জাপানীরা। জার্মানি-ফ্রান্স-ইতালি-ব্রিটেনেও দূত প্রেরিত হয়। চুক্তিসম্পাদনের পাশাপাশি রাষ্ট্রদূতদের কাজ ছিল এসব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, বিচারব্যবস্থা, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, রাষ্ট্রপরিচালনা, সেনাবাহিনী, ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা। পাশাপাশি পশ্চিমা দেশ থেকে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আসা হল জাপানে। বিশেষ করে জাপানীদের সামরিক শিক্ষা, ইউনিফর্ম, নিয়মানুবর্তিতা — এসবের উপর জার্মান রাজ্য প্রুশিয়ার সেনাধ্যক্ষদের অনেক বড় প্রভাব ছিল।

এসব সংস্কার অবশ্য খুব সহজে হয়নি। তোকুগাওয়াপন্থী বিদ্রোহীদেরকে প্রথমে দমন করতে হয় মেইজিপন্থীদের (বোশিন যুদ্ধ, ১৮৬৮)। তারপর সামন্ততন্ত্রের অবসানের পরে ভূমিসংস্কারবিরোধী দাইমিয়োরা বিদ্রোহ করে বসে (সাৎসুমা বিদ্রোহ, ১৮৭৭)। জমির মালিকানা কৃষকদের বুঝিয়ে দেয়া হলেও তারা ভূমিকর আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে (চিচিমা বিদ্রোহ, ১৮৮৪)। বিপুল সংখ্যায় সামুরাই যোদ্ধাও ছিল সরকারের ভাতাভোগী হিসাবে। তাদের সে ভাতা বন্ধ করে দেয়া শুরু হলে তাদের থেকেও বিরোধিতা আসে (আকিজ়ুকি ও অন্যান্য বিদ্রোহ, ১৮৭৬) ৮। কিন্তু এসবের প্রতিটায় পশ্চিমা সামরিক শিক্ষায় প্রশিক্ষিত সাধারণ নাগরিকদের নিয়ে তৈরি নতুন সেনাবাহিনী বিজয়ী হয়। পরাজিত পক্ষগুলি অনন্যোপায় হয়ে নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেয়। যেসব দাইমিয়ো মুৎসুহিতোকে সাহায্য করেছিল, তারা পুরস্কৃত হয় গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদমর্যাদা আর অভিজাত পদবী পেয়ে।

১৮৮৯ সালে রাষ্ট্রতন্ত্র প্রনয়ণের মাধ্যমে জাপান পরিণত হয় কনস্টিট্যুশনাল মনার্কিতে। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়, শুরু হয় বহুদলীয় গণতন্ত্র। প্রথমে ধনবান পুরুষ নাগরিকদের ভোটাধিকার দেয়া হয়, আর বিশের দশকের মধ্যে ভোটাধিকার সম্প্রসারিত হয় সকল নাগরিকদের জন্যে। সামুরাইদের অস্ত্রধারণের এতদিনের একচেটিয়া অধিকার সকল স্বাধীন নাগরিককে দেয়া হয়। বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার ফলে স্বাক্ষরতার হারও দ্রুত বাড়তে থাকে। আধুনিক অস্ত্র বানানোর স্থানীয় কারখানা গড়ে ওঠে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত করা হয়। আর কনফুশিয়ান পেশাভিত্তিক শ্রেণীবিভাজন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা হয়।

বাণিজ্যের অগ্রগতির সাথে জাপানের স্টীমশিপের বহরও ক্রমাগত বাড়তে থাকে। কূটনীতিক মিশন পাঠিয়ে পশ্চিমা দেশগুলির সাথে অসম চুক্তিগুলিকেও সংশোধন করতে সমর্থ হয় মেইজি সরকার। রেশমশিল্পের আধুনিকায়নে বৈদেশিক অর্থায়ন আসা শুরু করে। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে অংশ নিয়ে বনেদী কিছু সামুরাই পরিবার অর্থবান ও প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। মিৎসুই-মুৎসুবিশি সেরকমই দুটো পরিবার। এধরনের পরিবারের মালিকানাধীন কম্পানিগুলিকে বলা হয় জ়াইবাৎসু। শিল্পায়নের সাথে দ্রুত নগরায়ন ঘটে, গ্রামাঞ্চলের কৃষিনির্ভর পরিবারগুলি শহরমুখী হয়।

মেইজি জাপানের সফলতার কারণ বোধ করি তাদের দূরদর্শিতা। পেরির জোরাজুরির প্রাথমিক বিভ্রান্তি কাটিয়ে করিৎকর্মা জাপানীরা পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সাথে দ্রুত তাল মিলিয়ে পা ফেলতে শুরু করে। ফন্দিবাজ পশ্চিমাদের সাথে ন্যায়সঙ্গত চুক্তি সম্পাদন আর সেসব রক্ষা করতে সক্ষম হয় তারা। সংস্কারের ধাঁপে ধাঁপে জাপানের শাসকগোষ্ঠী ও প্রিভিলেজড ক্লাস আর তাদের সাথে জড়িত পশ্চিমা শিল্পপতিদের ইনসেন্টিভ ছিল বলে তারা এ প্রক্রিয়ায় অর্থবহ অবদান রাখতে সমর্থ হয়। পশ্চিমা ধ্যানধারণাগুলি ভালভাবে নিরীক্ষা করে জাপানীরা সেসবের ভালগুলি বেছে নিজেদের দেশে চালু করে, নিজেদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে আগলে রেখেই।

আর এই দ্রুত প্রগতির পথে পদার্পণের কারণেই আমার মনে হয় জাপানের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়া ছিল অবধারিত। সে আলোচনা হবে পরে কোন এক সময়।

(১) চীনাদের কাছে সম্রাট ছিলেন তিয়ানজ়ি বা স্বর্গীয় পুত্র। তাঁর শাসন করার অধিকার স্বর্গ থেকে আরোপিত। যদি সম্রাট অন্যায্য কাজ করেন ও যুদ্ধ বা বিদ্রোহে তাঁর পরাজয় ঘটে, তাহলে ধরে নেয়া হত তিনি সে স্বর্গীয় অধিকার হারিয়েছেন। চীনের রাজকীয় নাম ছিল তিয়েন মিং, স্বর্গীয় সাম্রাজ্য। তিয়েন শিয়া, বা স্বর্গের নিচে যা কিছু রয়েছে, এসকলের ওপর স্বর্গপুত্রের অধিকার।

একইভাবে জাপানের সম্রাটকে ডাকা হত তেন্-নো বলে। তিনি স্বয়ং সূর্যদেবী আমাতেরাসুর বংশধর। ভিয়েতনামের সম্রাটের পদবী সেরকম ছিল তিয়েন-তু।

আমাদের দেশের মুঘল রাজদরবারের থেকে খুব একটা আলাদা নয় ব্যাপারটা! মুঘল সম্রাটের অন্যতম পদবী ছিল ফিরদাউস আশিয়ানা — ডোমেইন অফ প্যারাডাইজ়।

চীনের প্রথম সম্রাটকে গুপ্তহত্যার প্রচেষ্টা নিয়ে ‘হিরো’ বলে একটা মুভি দেখেছিলাম। তাতে দেখেছি এই তিয়েন শিয়া ধারণার মাধ্যমে চীনের বর্তমান টপ-ডাউন সিংগল-পার্টি শাসনব্যবস্থাকে রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক যৌক্তিকতা দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে। [Mandate of Heaven]↩

(২) চ্যংহো ছিলেন মিং ইয়ংল্য সম্রাটের দরবারের প্রভাবশালী মুসলিম খোঁজা। তিনি সাতবার সম্রাটের নির্দেশে সাগরপাড়ি দেন। সাথে ছিল বিশাল বিশাল ট্রেজ়ারশিপ। দক্ষিণ চীন সাগর আর ভারতীয় মহাসাগরের উপকূলের বিভিন্ন দেশে অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য নয়, এসব দেশের শাসকদের কাছ থেকে চীনসম্রাটের প্রতি আনুগত্য আর উৎকোচ আদায় করা। বাংলার সুলতানের দরবার থেকেও চীনসম্রাটকে উপহার পাঠানো হয় চ্যংহোর জাহাজে। আফ্রিকা থেকে জিরাফসহ বেশ কিছু অদ্ভূত বুনোপ্রাণী চীনে নিয়ে যাবার পর সেদেশে বেশ সাড়া পড়ে যায়। শ্রীলংকা আর মালাক্কার শাসকরা চীনসম্রাটের আনুগত্য অস্বীকার করে চ্যংহোকে আক্রমণ করায় তাদেরকে যুদ্ধে হারিয়ে বন্দি করে মিং সম্রাটের দরবারে হাজির করা হয় নাকে খত দেবার জন্যে। ইয়ংল্য সম্রাটের মৃত্যুর পর খোঁজামহল তাদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি হারায় ম্যান্ডারিন আমলাদের কাছে। ম্যান্ডারিনদের মন্ত্রণায় নতুন সম্রাট নৌবহর ধ্বংস করে দিয়ে ‘হাইজিন’ বা ভারতীয়দের মত কালাপানির আইন চালু করেন। [Ming treasure voyages]↩

(৩) জাপানীদের ‘রেড সীল’ বা ‘লালমোহর’ নৌবহরের এরকম নামের কারণ তারা তোকুগাওয়া শাসকের প্রদত্ত লাল রঙের মোহরাংকিত খামে বাণিজ্যের অনুমতি নিয়ে সমুদ্রযাত্রা করত। তোকুগাওয়ার পত্রে বাণিজ্যের অনুমতি দেওয়ার পাশাপাশি তাদের প্রতিরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। জাপানী শোগুনের পাশাপাশি ইউরোপীয়রাও রেড সীল জাহাজদেরকে জলদস্যুদের আক্রমণের বিরুদ্ধে সাহায্য করত। জাহাজগুলির কাপ্তানদের মধ্যে জাপানী যেমন ছিল, সেরকম চীনা, ডাচ, ইংরেজ, পর্তুগীজরাও ছিল। জাহাজের পাল-হাল ইত্যাদির গড়নও ছিল চীনা আর ইউরোপীয় সংকর। সাথে ছিল আত্মরক্ষার জন্য কামান। ১৬০০ থেকে ১৬৩৫এর মধ্যে এরকম ৩৫০টি জাহাজ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ফিলিপিন, ভিয়েতনাম, ক্যাম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ডের বিভিন্ন রাজ্যে যাত্রা করে। [Red seal ships]↩

(৪) শোগুন অর্থ সামরিক শাসক। শোগুনের সম্পূর্ণ জাপানী পদবীর অর্থ ‘বর্বরদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের সর্বাধিনায়ক’। জাপানের ইতিহাসে বহুবার বিভিন্ন সামুরাই পরিবার সম্রাটকে প্রতীকী স্থানে রেখে নিজেরাই রাষ্ট্রচালনা করত। তোকুগাওয়া শোগুনদের আগে কামাকুরা-আশিকাগা প্রমুখ শোগুনাতও জাপান শাসন করে এসেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগ দিয়ে এরকমই সামরিক উগ্রপন্থীরা সম্রাটকে সিম্বলিক লীডার মেনে নিজেরাই পররাষ্ট্র ও আভ্যন্তরীণ নীতি পরিচালনা করত। [Shōgun]↩

(৫) অদ্ভূত ছন্দ আর শব্দস্বল্পতার অভিনবত্বের কারণে জাপানী হাইকু কাব্য এখন পশ্চিমে বেশ জনপ্রিয়। ১৬৭০এর দশকে তোকুগাওয়া আমলে হাইকুর উদ্ভব।

জাপানের সবচে’ খ্যাতিমান উডব্লক প্রিন্টেড শিল্পকর্ম ‘দ্য গ্রেট ওয়েভ অফ কানাগাওয়া’ (১৮৩০)। এর শিল্পী হোকুসাইয়ের জীবতকাল ছিল তোকুগাওয়াদের শেষভাগে। বেলজিয়ামের আন্টওয়ের্প বন্দরে জাপানীদের উডকাট শিল্প দেখে আকৃষ্ট হন ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রকর ভ্যানগগ। তাঁর সংগ্রহে প্রচুর জাপানী শিল্পকর্ম ছিল। ভ্যানগগের ছবিতেও জাপানী প্রভাব উল্লেখযোগ্য, বিশেষ করে ‘আইরিসেস’ সিরিজ দেখলে বোঝা যায় জাপানী প্রকৃতিপ্রেম আর অংকনশৈলী ছিল ভ্যানগগের অনুপ্রেরণা। [The Great Wave off Kanagawa]↩

(৬) এই লেখাটি পড়ুন। [Opium Wars]↩

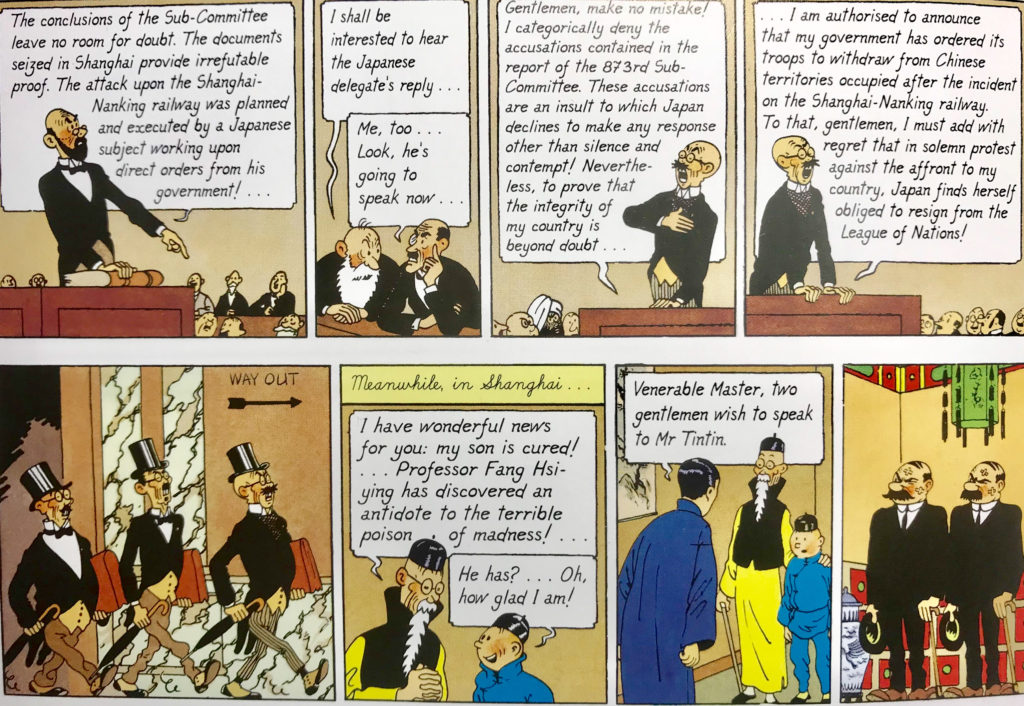

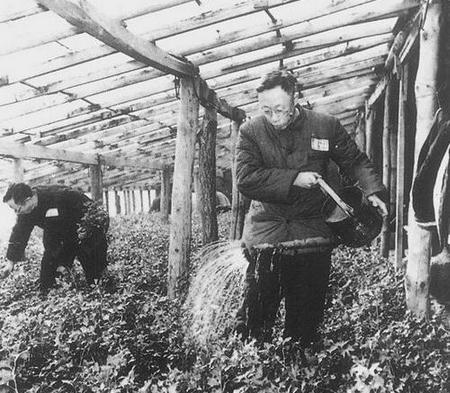

(৭) ১৮৪০এর প্রথম আফিম যুদ্ধের আগে চীনের একমাত্র ক্যান্টন (গুয়াংচৌ) বন্দরে বিদেশীদের বাণিজ্যের অনুমতি ছিল। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে নৌযুদ্ধে পরাজিত হয়ে চিং সাম্রাজ্য ‘চিরতরে’ হংকং হারায় (১৯৯৭ পর্যন্ত)। একইসাথে শাংহাইসহ পাঁচটি বন্দরে ঘাঁটিস্থাপনের অধিকার আদায় করে নেয় ব্রিটিশরা। এগুলিকেই বলা হত ‘ট্রিটি পোর্ট’। ব্রিটিশদের পরে ফরাসী আর মার্কিনরাও এ ধরনের অসম চুক্তি করে চীনের সাথে। এসব চুক্তির একটা শর্ত ছিল একস্ট্রাটেরিটরিয়ালিটি, অর্থাৎ কোন বিদেশী অপরাধ করলে স্থানীয় আইনে তার বিচার করা যাবে না, করতে হবে তার স্বদেশে। এভাবে প্রচুর বড় বড় অপরাধী নিস্তার পেয়ে যেত। দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধের পর ১৮৬০এ আরো প্রায় আশিটি বন্দর এভাবে ট্রিটি পোর্টে পরিণত হয়। এসব পোর্টে বিদেশীজের জন্যে বিশেষ এলাকা আলাদা করে দেয়া ছিল। সেখানে তারা স্বদেশী সৈন্যদের নিরাপত্তাবেষ্টনীর মধ্যে আরামের জীবন কাটাত। পরে লাতিন আমেরিকার কিছু দেশ, অস্ট্রিয়া, ইতালি, পর্তুগাল, নরওয়ে, রাশিয়া, বেলজিয়াম, জার্মানি, জাপানও এধরনের সুবিধাভোগ করে। বিশেষ করে জাপান অত্যন্ত অন্যায্য কিছু সুবিধাভোগের জন্যে চীনকে জোরাজুরি করার কারণেই যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য পশ্চিমারা তাদের ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের জার্মানদের পক্ষে যোগ দেয়ার এটা একটা কারণ। [Treaty ports]↩

(৮) ‘দ্য লাস্ট সামুরাই’ নামে ২০০৩এ টম ক্রুজের অভিনীত একটি হলিউডি চলচ্চিত্রে দেখানো হয়েছে স্বাধীনচেতা সামুরাইদের অন্তিম চিত্র। চলচ্চিত্রটির অনুপ্রেরণা সাৎসুমা অঞ্চলের সামুরাই বিদ্রোহের সত্য ইতিহাস। আর টম ক্রুজের মত জাপানে নানবান ও মেইজি যুগে প্রচুর পশ্চিমা ‘কাউবয়’ অ্যাডভেঞ্চারার জাপানীদের পাশাপাশি যুদ্ধ করেছে, তাদের সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছে। [The Last Samurai]↩