সময়ঃ ২২শে জুন ১৯৪১ রাত ৩টা। স্থানঃ রাশিয়ার বাল্টিক থেকে রোমানিয়ার কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ১,৮০০ মাইলের সীমান্ত। জার্মানি, ইতালি, রোমানিয়া, ফিনল্যান্ড, স্লোভাকিয়া, ক্রোয়েশিয়া ও হাঙেরি থেকে ৩৬ লাখ সৈন্য, ৩,৩৫০ ট্যাংক, ৭,২০০ আর্টিলারি, ৭ লাখ ঘোড়ায় টানা সাপ্লাই ওয়াগন, ২,৭৭০ এয়ারপ্লেন পূর্বঘোষণা ছাড়াই হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল সোভিয়েত ইউনিয়নের পোলিশ ও ইউক্রেনীয় এলাকায়। শুরু হল অপারেশন বারবারোসা।

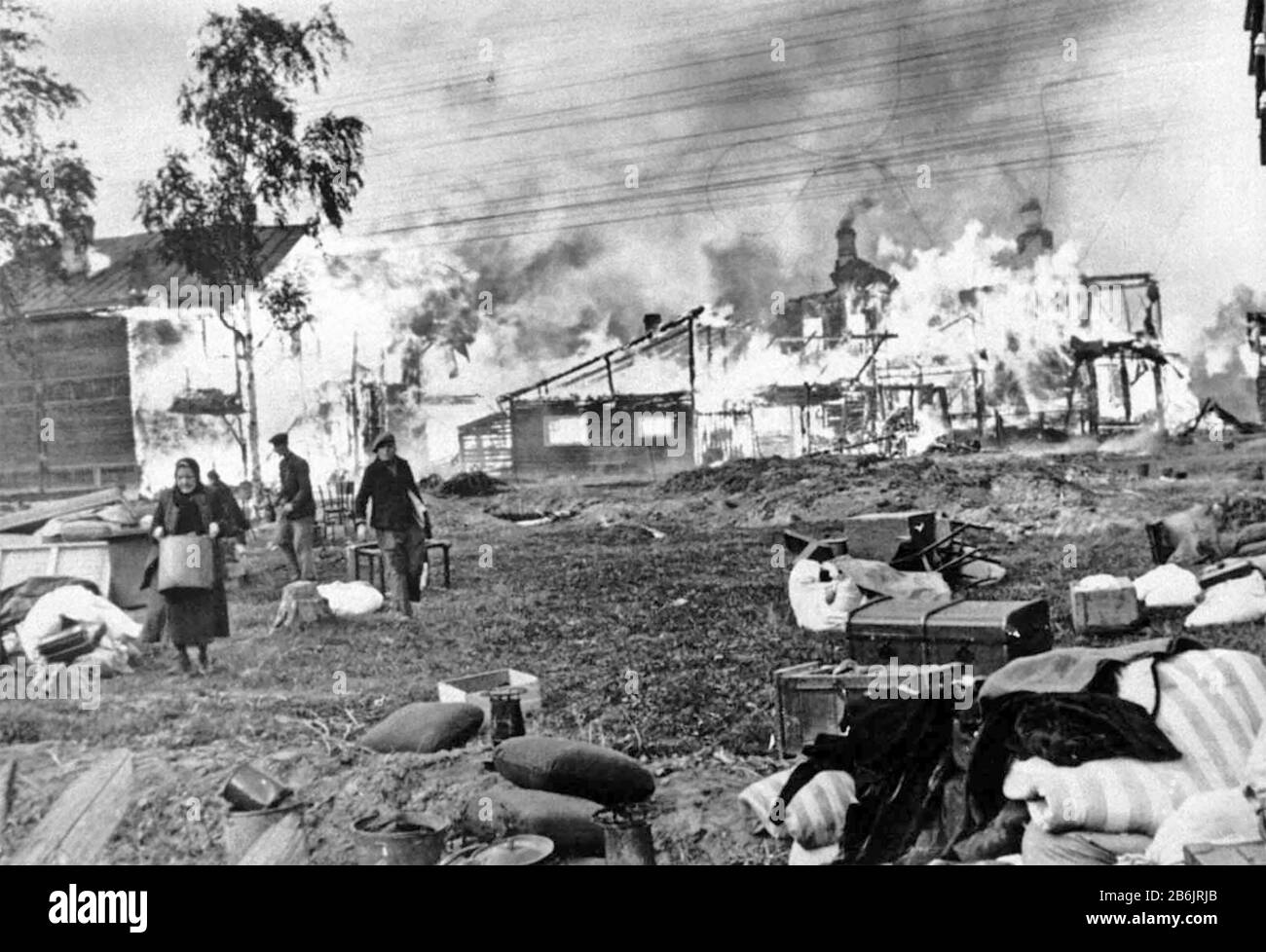

নাৎসিবাহিনীর এই আকস্মিক আক্রমণে হতচকিত হয়ে যায় সেকালের সর্ববৃহৎ সামরিকবাহিনী। বোমারু ব্লিৎজক্রিগে হতবিহ্বল হয়ে পড়ে তারা। মস্কোর সাথে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেয়া হয়। ১০ দিনের মধ্যে হানাদার বাহিনী অগ্রসর হয় ৪০০ মাইল, দখল হয় মিনস্ক, বন্দী হয় ৪ লাখ রুশ সেনা, ওদেসা-কিয়েভে শুরু হয় মাসব্যাপী অবরোধ।

পুরো অপারেশনে বন্দী ৫০ লাখের অধিকাংশ আর ঘরে ফেরেনি। দিনে ৪০ হাজার করে তাদের মৃত্যু ঘটে। ৯০ শতাংশ রুশ মেকানাইজড ব্যাটালিয়ন ধূলিসাত হয়ে যায়। জুন থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ট্যাংকই ধ্বংস হয় ১৫ হাজার। দেড় হাজার প্লেন ধ্বংস হয়, দুই তৃতীয়াংশ টারমাকে পার্ককরা অবস্থাতেই। ২ কোটি সোভিয়েত নাগরিক রাতারাতি আবিষ্কার করে তারা বাস করছে অন্য জগতে। এদের অনেকেই জার্মানদের মুক্তিদাতা হিসাবে স্বাগত জানায়।

রেড ৎসার স্তালিন স্বয়ং নার্ভাস ব্রেকডাউনের দ্বারপ্রান্তে। অনাগ্রসন চুক্তি সইয়ের দু’বছর পুরো না হতেই নাৎসি বাহিনী তাকে আক্রমণ করবে, ভাবনাতেও আসেনি তার। ব্রেস্ত থেকে সেবাস্তোপোল পর্যন্ত ধ্বংসযজ্ঞ চলছে, কিন্তু জার্মান অফিশাল ঘোষণা না আসা পর্যন্ত প্রতি-আক্রমণের নির্দেশ এল না তার কাছ থেকে। কৃষ্ণসাগরের দাচায় গিয়ে সমানে ভদকা গিলছেন তিনি। কমান্ডার ইন চীফ হিসাবে আসীনও হলেন না। রুশদের কাছে রেডিওতে খবর ভাঙলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী মলোতভ, স্তালিন নয়।

যখন স্তালিনের আদেশ আসল, সেটা জায়গায় থেকে হানাদার আক্রমণ প্রতিহত করার। কিন্তু সীমান্ত অতিক্রম করা যাবে না। কোণঠাঁষা স্বল্পশিক্ষিত সৈন্যদলগুলিকে পিছু হটতে বারণ করা হল। ফল হল লাখে লাখে রুশ যুদ্ধবন্দী।

কিভাবে এমনটা হল? এর পূর্ববর্তী এক দশকে রাশিয়া তো পরিণত হয়েছিল শিল্পায়িত দানবে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ সৈন্যদল তাদের। এমন চকিত পরাজয় ঘটল কেন?

ফাস্ট রিওয়াইন্ড, ১৯৩৭ সাল। মস্কোতে গোপন বিচার বসেছে লালবাহিনীর মার্শাল তুখাচেভস্কিসহ সাতজন জেনারেলের। তুখাচেভস্কি যেনতেন লোক নন, যুদ্ধ উপমন্ত্রী। অভিযোগ, এরা জাপান ও জার্মানির সাথে সোভিয়েতবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। খুব দ্রুত তাদের অপরাধ প্রমাণ করে দিল ট্রিবুনাল, সাক্ষ্য দিল তাদের নিকট সহকর্মীরা। মৃত্যুদন্ড হল শাস্তি।

আসলে যেসকল সাক্ষী ছিল, তাদেরকে অত্যাচার করে নয়ত ব্ল্যাকমেল করে আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ানো হয়েছিল। এসব বেরিয়েছে নব্বইপরবর্তী যুগে পুরনো সোভিয়েত আর্কাইভ ঘাঁটিয়ে। এই ক্যাঙ্গারু কোর্টের কারণ আর কিছুই নয়, স্তালিনের সন্দেহবাতিক।

বিশের দশকের শেষভাগে স্তালিন অন্যান্য বলশেভিক নেতাদের ঘাঁড় ভেঙে নিজের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তার মূল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন লিওন ত্রতস্কি। দু’জনের মধ্যে নানা ব্যাপারে টক্কর লেগে থাকত। মূল আদর্শগত সংঘাত ছিল বিশ্বে সমাজতন্ত্র ছড়িয়ে দেয়া নিয়ে। ত্রতস্কি তার পক্ষপাতী, স্তালিন তার বিরোধী। ত্রতস্কির নির্বাসন হয় ১৯২৯ সালে।

কিন্তু, স্তালিনের মনে সবসময় সন্দেহ ছিল ত্রতস্কিপন্থীরা লুকিয়ে আছে তারই পার্টির মাঝে। পার্টি আর সেনানেতৃত্বের মাঝে থেকে কেউ ষড়যন্ত্র করছে তাকে সরাতে। ১৯৩৪ সালে এক জনপ্রিয় নেতা কিরভের গুপ্তহত্যার পর তার মনে সে সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয়। ১৯৩৭ সালে স্তালিনের সেই সন্দেহ থেকে অগণিত কম্যুনিস্ট পার্টি সদস্যের ওপর নেমে আসে মৃত্যুর খাঁড়া। তুখাচেভস্কির শো ট্রায়াল ছিল এরই অংশ।

গর্দান গেল লালবাহিনীর প্রথমদিককার এসকল নায়কোচিত নেতৃত্বের। গুলাগে কারাদন্ডে যায় আরো অসংখ্য জেনারেল-কর্নেল। ১৯৩৮ নাগাদ প্রায় ৩৮ হাজার লালবাহিনী সদস্য হয় চাকরিচ্যুত, এদের ২৩ হাজারের হয় মৃত্যুদন্ড। এই গ্রেট পার্জের শেষে দেখা গেল, ৫ জন সোভিয়েত মার্শালের ৩ জন লাপাত্তা। ১০১ জেনারেলের ৯১ গ্রেপ্তার, ৮০জন মৃত। ৮০ শতাংশ কর্নেল শেষ। নেভির ৯ অ্যাডমিরালের ৮জন আর নেই। এই রেড টেররে দেশব্যাপী মারা যায় সর্বমোট ১৩ লাখ।

যে লালবাহিনী ছন্নছাড়া চাষা-শ্রমিক বিপ্লবীদের দঙ্গল থেকে ত্রিশের দশক নাগাদ পরিণত হয়েছে ১৩ লাখের প্রশিক্ষিত সেনাদলে, যে বাহিনীতে সংযুক্ত হয় বিশ্বের সর্বপ্রথম আধুনিক মেকানাইজড আর্মার্ড ব্রিগেড, সে বাহিনী হয়ে পড়ল যোগ্য নেতৃত্বশূন্য, অদক্ষ, মনোবলহীন, রাজনৈতিক আটাশে ও গুপ্তচর দিয়ে ভর্তি। বিমান ও নৌবাহিনীর অবস্থা ছিল সবচেয়ে শোচনীয়। সামরিক সরঞ্জাম ছিল রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অকেজো।

হিটলারের সাথে ষড় করে ১৯৩৯এর সেপ্টেম্বরে পোল্যান্ড ভাগাভাগি করে নেবার পর পর নভেম্বরে এ সেনাবাহিনী নিয়েই স্তালিন আক্রমণ করে বসেন ফিনল্যান্ডকে। উদ্দেশ্য, প্রাক্তন রুশ এ কলোনিকে আবার কব্জা করা। বাল্টিকের দেশগুলিকেও নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। কিন্তু ফিনল্যান্ডে আশাতীতরকম মার খায় লালবাহিনী। ৩ গুণ কম সৈন্য আর ৩০ গুণ কম বিমানের ফিনিশ বাহিনী বিশাল সোভিয়েত সেনাদলকে ফিনিশ করে দেয় উইন্টার ওয়ারে। পরাজয় অবশ্যম্ভাবী দেখে মুখ বাঁচানো শান্তিচুক্তি করেন স্তালিন।

হিটলারের আর বুঝতে বাকি থাকে না লালবাহিনীর আসল হাল। এখানেই আরম্ভ আমার আর্টিকেল।

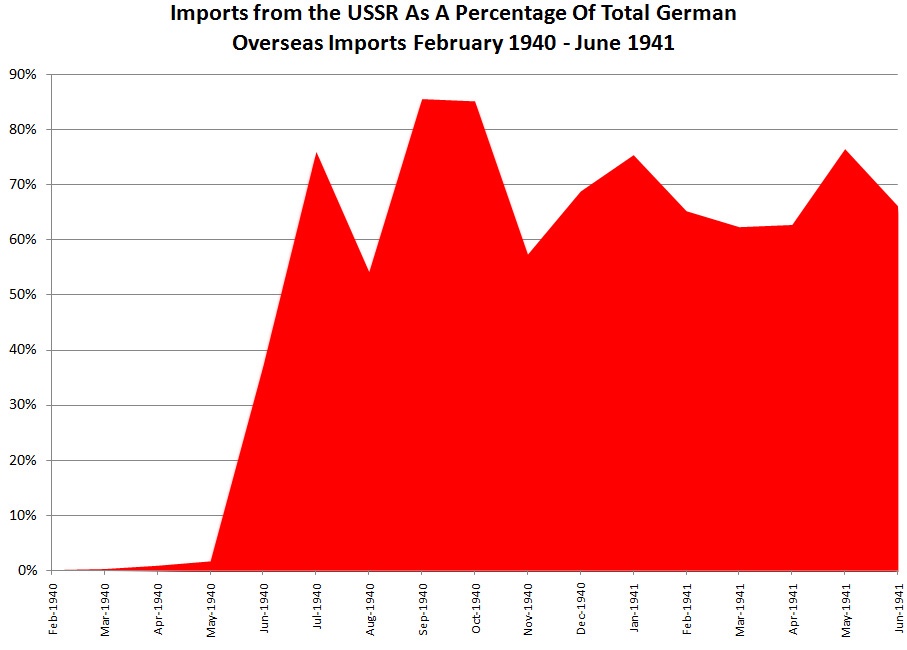

স্তালিন যথেষ্ট সাবধানবাণী পেয়েছিলেন চার্চিল-রোজাভেল্টের কাছ থেকে। কিন্তু সেগুলি গা করেননি। তার ধারণা ছিল ব্রিটেনের সাথে জার্মানির যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হবে। সময় পাবে সোভিয়েতরা। যা হল, তার জন্য আসলেই প্রস্তুত ছিল না রুশরা। অথচ এ পর্যন্ত অনাগ্রসন চুক্তির খাতিরে খোদ জার্মানিকেই টনকে টন গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য রপ্তানী করে এসেছে তারা। দুধকলা খাইয়ে সাপ নয়, ড্রাগন পোষা যাকে বলে!

খুব দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হল রুশ নেতৃত্বকে। জার্মানির হাতে পড়ার ভয়ে বিশাল সব ফ্যাক্টরিগুলি খুলে খুলে ট্রেনে করে নিয়ে যাওয়া হল উরাল পর্বতের পূর্বে। আর যেগুলি নেয়া সম্ভব নয়, বিশেষ করে খামার ও কৃষি সরঞ্জাম, সেগুলি পোড়ামাটি নীতি ধরে ধ্বংস করে দিয়ে পিছু হটল লালবাহিনী।

রাজনৈতিক আটাশেদের সরানো হল, লালবাহিনীতে ফিরিয়ে আনা হল সামরিক র্যাংক আর ডেকোরেশন। অর্থডক্স চার্চকে পুনরিজ্জীবিত করা হল সাধারণ মানুষের মনোবল ফিরিয়ে আনতে, তারা আশীর্বাদ করতে শুরু করল অস্ত্রধারী রিজার্ভ সৈনিকদের। তৈরি হল গুলাগের বন্দীদের ব্যাটালিয়ন। যুদ্ধক্ষেত্রে পলায়নের শাস্তি হল তাৎক্ষণিক মৃত্যুদন্ড।

মস্কোর প্রতিরক্ষার জন্য বিশাল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হল। অদম্য তরুণ নেতৃত্বের কারণে সে যাত্রা মস্কো বেঁচে গেল।

কিন্তু রসদ বেশি অবশিষ্ট নেই। জার্মানির দখলে বিশাল শিল্পায়িত এলাকা আর ফসলী জমির ৪০ শতাংশের বেশি। চাষাবাদের যন্ত্র আর পশুরও ৫০ শতাংশ। বাকি জনগণ কৃষিজমির বদলে যুদ্ধক্ষেত্রে শামিল। কে করবে চাষাবাদ?

সোভিয়েত ইউনিয়নের এই ক্রান্তিলগ্নে দ্রুত পাশে এসে দাঁড়ায় তাদের এতদিনের শত্রু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য।

হ্যাঁ, অস্তিত্বসংকটাপন্ন ব্রিটেনের অন্তত সেকেন্ড ফ্রন্ট দরকার ছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ওপর তখনও পার্ল হারবার আক্রমণ হয়নি। তখনও কংগ্রেস মিত্রবাহিনীকে সরাসরি অস্ত্র ও অর্থসাহায্য দেবার বিরুদ্ধে। এমন অবস্থায় রোজাভেল্ট কংগ্রেসের একটা বড় অংশের সহায়তায় পাশ করলেন লেন্ড লীজ বিল। মার্চ ১৯৪১এ, বারবারোসার আগেই। এই বিলের লক্ষ্য, মিত্রবাহিনীর দেশগুলিকে এমন অস্ত্র সাহায্য দেয়া, যেটা যুদ্ধে ধ্বংস হলে আর দাম দিতে হবে না। যদি ধ্বংস না হয়, তাহলে ফেরত আসবে নয়ত ব্যবহারকারীরা কিনে নেবে। এ ছিল রোজাভেল্টের সাথে রিপাবলিকানদের কমপ্রমাইজ।

প্রথমে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও প্রজাতন্ত্রী চীন এ বিলের আওতায় সাহায্য পায়। বারবারোসার পর যুক্ত হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন। যুদ্ধের শেষ নাগাদ সর্বমোট ৫০ বিলিয়ন ডলারের সাহায্য যায়, আজকের মুদ্রামানে ৮০০ বিলিয়ন। সে সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বাজেটের ১৭ শতাংশ এটি।

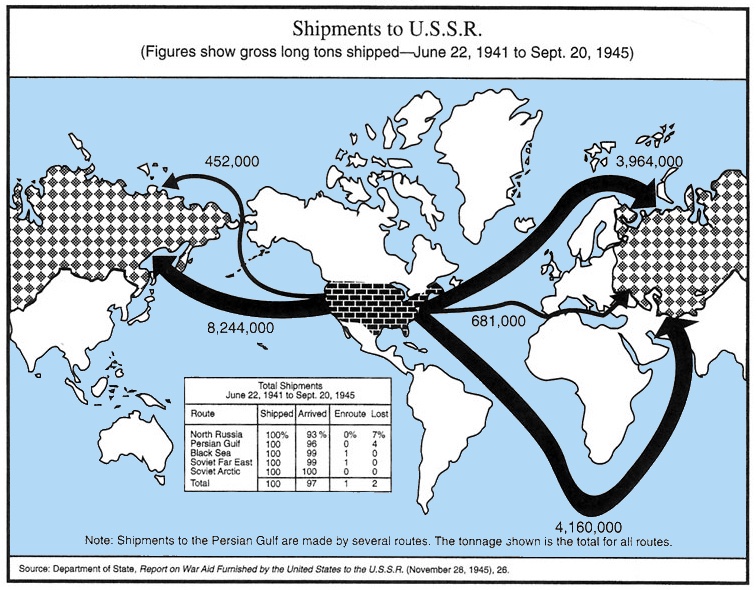

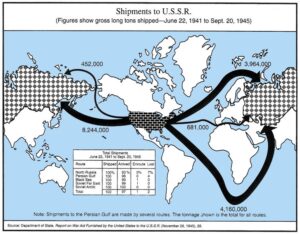

৫টি পথে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাড়ে ১৭ মিলিয়ন টন রসদ আসে সোভিয়েত ইউনিয়নে। এক, কেপ অফ গুড হোপ ঘুরে ইরান ও ককেশাসের ভেতর দিয়ে। দুই, ভূমধ্যসাগর ও বসপোরাস প্রণালী ধরে কৃষ্ণসাগরের বন্দরগুলিতে। তিন, নরওয়ের উত্তরে আর্কটিক সাগরের বন্দর মুরমান্সক ও আর্খেনগেল্সকে। চার, সোভিয়েতের সাথে নিরপেক্ষতার চুক্তিতে আবদ্ধ জাপানের ৎসুশিমা প্রণালী ধরে ভ্লাদিভস্তকে। আর পাঁচ, বেরিং প্রনালী অতিক্রম করে চুকোতকা উপদ্বীপে।

মার্কিন সাহায্যের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ৩০ হাজার রেডিও সেট, ৩,৪৪,০০০ টেলিফোন-টেলিগ্রাফ, ১২ লাখ মাইলের তার, সাড়ে ৪ লাখ বিভিন্ন সাইজের ট্রাক, ৩৪ হাজার মটরবাইক, ১১ হাজার রেলকার, ২ হাজার রেল ইঞ্জিন, সাড়ে ৮ হাজার ট্র্যাক্টর, ১৪ হাজার প্লেন ও হেলিকপ্টার, ১ হাজার কন্স্ট্রাকশন ইকুইপমেন্ট, ৫০ হাজার প্যানেলের রানওয়ে ম্যাট, আর একেবারে নতুন ব্রিটিশ প্রযুক্তির রেডার।

লালবাহিনীর সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল বিশাল ফ্রন্টলাইনের যোগাযোগ ও লজিস্টিকস। সোভিয়েত প্রযুক্তির রেডিও ছিল খুবই অকার্যকর। মার্কিন রেডিও-টেলিগ্রাফ-টেলিফোন ছিল উচ্চমানের। ফ্রন্টলাইনে রসদ নিয়ে যাবার মত যথেষ্ট ট্রাক সোভিয়েতদের ছিল না। এসময় মার্কিন ডজ ও স্টুডেবেকার ট্রাক হয়ে দাঁড়ায় লালবাহিনীর নির্ভরযোগ্য বাহন। স্টুডেবেকারের ওপর কাতিয়ুশা রকেট লঞ্চার লাগালে সেগুলি পরিণত হত মোবাইল আর্টিলারিতে। যুদ্ধকালীন সময়ে রেল পরিবহন ব্যবস্থার এক তৃতীয়াংশ, আর রেললাইনের ৯৩ শতাংশ স্টীল আসে লেন্ডলীজ থেকে। বমার-ফাইটার-ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফটের ৩০ শতাংশ ছিল মার্কিননির্মিত।

মার্কিন খাদ্য ও জ্বালানিতেল রাশিয়ায় যায় যথাক্রমে ৪৫ লাখ টন ও ২৭ লাখ টন। সোভিয়েত ইউনিয়নের সক্ষমতা ছিল না স্থানীয়ভাবে এত উৎপাদনের। এছাড়াও সাড়ে ৭ হাজার মার্কিন ও ৫ হাজার ব্রিটিশ ট্যাংক আসে। পূর্ব ফ্রন্টের যুদ্ধক্ষেত্রের ১৬ শতাংশ ট্যাংক আসে লেন্ডলীজ থেকে। অ্যান্টি এয়ারক্রাফট, অ্যান্টিট্যাংক, আর্টিলারি মোটর ক্যারেজ ২ হাজার। ফীল্ড গান, অ্যান্টিট্যাংক গান, অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান ৭,১০০। মর্টার ও মেশিনগান ১১ হাজার। সাবমেশিনগান ও স্মল আর্মস দেড় লাখ। কামানের গোলা ৮০ লাখ রাউন্ড। এএ রাউন্ড ৮৩ লাখ। মর্টার রাউন্ড সাড়ে ৩ লাখ। স্মল আর্মস রাউন্ড ১১ লাখ। ৯০টি কার্গো শিপ, ১০৫টি সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার শিপ। অগণিত বিস্ফোরক ডায়নামাইট, টিএনটি, ডেটোনেটর। ফোর্ডের পুরো একটি টায়ার প্ল্যান্ট তুলে নিয়ে এসে পুনর্স্থাপন করা হয় উরালে।

রুশদের দেয়া মার্কিন এই সাহায্যের মু্দ্রামান সে সময়ে ছিল ১১ বিলিয়ন ডলার, বর্তমান যুগের ১৮০ বিলিয়ন। ব্রিটেন লেন্ডলীজের ৫৮ শতাংশ সাহায্যের ভাগীদার ছিল আর দ্বিতীয় স্থানের ২৩ শতাংশ সোভিয়েত ইউনিয়নের। বিনিময়ে এরা যুক্তরাষ্ট্রকে কি দিয়েছিল?

যুক্তরাজ্য থেকে অত্যাধুনিক কিছু প্রযুক্তি আসে যুক্তরাষ্ট্রে, যার মধ্যে পড়ে রেডার, সাবমেরিন ডিটেকশন, জেট ইঞ্জিন, জাইরোস্কোপিক গানসাইট, ম্যাগনেট্রন, প্লাস্টিক এক্সপ্লোজিভ প্রভৃতি। যুদ্ধশেষে অবশিষ্ট যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধজাহাজ যুক্তরাজ্য কিনে নেয় ৯০ শতাংশ ছাড়ে। সে বাবদ ১.১ বিলিয়ন পাউন্ডের কর্জ পরিশোধ করে ২০০৬ সালে।

আর সোভিয়েত ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠায় প্রচুর কাঁচামাল — ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম, প্লাটিনাম, স্বর্ণ, কাঠ। সেসবের হিসাব মিটিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পাওনা দাবি ছিল ১.৩ বিলিয়ন ডলার। সোভিয়েত ইউনিয়ন দর কষাকষি করে দিতে চায় মোটে ১৫০ মিলিয়ন। শেষ পর্যন্ত ৭০০ মিলিয়নে রফা হয় ১৯৭২ সালে। বাকি পাওনা মাফ করে দেয়া হয়। আর যুক্তরাষ্ট্রের আর্জি মেনে স্তালিন কমিনটার্ন নামের ইতিমধ্যে অকার্যকর আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট সংগঠনটিকে অফিশালি বন্ধ করে দেন।

গত পোস্টে বর্ণিত দ্রুত শিল্পায়ন সোভিয়েতকে এ যুদ্ধে যতটুকু সাহায্য করার কথা ছিল, সেটা যে হয়নি নিশ্চয় বুঝিয়ে বলতে হবে না! সোভিয়েত বাহিনীর প্রযুক্তি ও দক্ষ নেতৃত্বের অভাব ছিল লক্ষ্যনীয়। তুখাচেভস্কির বাতলে দেয়া ডীপ অপারেশনস থিওরির প্রয়োগ করা হয় অনেক দেরিতে। এমনকি বারবারোসা শুরুর এক সপ্তাহ আগেও ৩০০ অফিসারকে পার্জ করা হয়। পোল্যান্ডে নির্মানাধীন প্রতিরক্ষাব্যবস্থা জার্মানদের থামাতে যথেষ্ট টেকসই ছিল না।

কিন্তু স্তালিনের ভাগ্য সহায় যে জাপান নিরপেক্ষতা বজিয়ে রাখে। প্রখর রুশ শীত জার্মানদের কাঁদার পাঁকে ফেলে। আর কোটি কোটি সোভিয়েত নাগরিক বিনা বাক্যব্যয়ে অস্ত্র তুলে নেয়, প্রাণ দেয়। আর শিল্পবিপ্লবের সময়কার মত সোভিয়েত পেশীর সাথে শামিল হয় মার্কিন যন্ত্র ও প্রযুক্তি।

পুতিনের রাশিয়াতে এ ইতিহাস আর শেখানো হয় না। প্রতি বছর বিজয়দিবসের প্যারেডে দাবি করা হয়, সোভিয়েতরা একাই বীরত্বের সাথে নাৎসিদের হটিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, রক্ত তারা দিয়েছে। কিন্তু মার্কিন প্রযুক্তি সাথে না থাকলে স্তালিন এ যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারতেন না। স্তালিন কখনো খোলাখুলি এ কথা কাউকে বলেননি। কিন্তু পরবর্তী সোভিয়েত নেতা খ্রুষভের বরাত অনুযায়ী স্তালিন বহুবার এ কথা বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য না করলে জার্মানির বিরুদ্ধে সোভিয়েতের অস্তিত্বরক্ষা ছিল নিতান্তই অসম্ভব।

এদিকে অধুনা ২০২২ সালে নতুন করে মার্কিন লেন্ডলীজ চালু হয় রাশিয়ার চকিত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ইউক্রেনকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে। সাহায্য গেছে ৬০ বিলিয়ন মু্দ্রামানের। রাশিয়া পেয়েছিল ১৮০ বিলিয়ন ডলার, ফেরত দিয়েছিল ৭০০ মিলিয়ন। সেটা কি ফেরত চাইবেন কেউ? সর্বকালের ইতিহাসের এই হল সবচেয়ে বড় আয়রনি, সবচেয় করুণ ট্র্যাজিকমেডি!