বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ হাইতির একটি কালো অধ্যায় শুধু নয়, ঔপনিবেশিকতাবিরোধী আদর্শের ধ্বজাধারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্যেও একটা লজ্জাজনক সময়।

এ সময়ে হাইতির উত্তরের ‘দানব’ যুক্তরাষ্ট্র পরাশক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে। ইউরোপীয় শক্তিগুলো ক্রমশঃ আমেরিকা মহাদেশ থেকে হাত গুঁটিয়ে নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পরদেশনীতির নির্দেশক হয়েছে মনরো ডক্ট্রিন, তার মূল লক্ষ্য দুই আমেরিকার নবজাত স্বাধীন দেশগুলি যেন আবার ইউরোপীয়দের পদানত না হয়। ১৯০১ সালে রাষ্ট্রপতি থিওডর (টেডিবিয়ার!) রোজাভেল্ট এতে যোগ করেন আরেকটি করোলারি। আমেরিকার স্বাধীন কোন দেশে অস্থিতিশীলতার কারণে যদি ইউরোপীয় হস্তক্ষেপের আশংকা দেখা দেয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র সেদেশের নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে তুলে নেবে।

মনরো ডক্ট্রিনের লেজুড় ধরে ১৮৯৮এ কিউবার স্বাধীনতাকামীদের স্প্যানিশবিরোধী যুদ্ধে মার্কিনরা অংশ নেয়। স্পেনের পরাজয়ের সাথে সাথে যুক্তরাষ্ট্রের এখতিয়ারে এসে পড়ে গুয়াম, ফিলিপাইনস, পোর্তোরিকো, কিউবা। নতুন সুযোগের সন্ধানে কাউবয় মানসিকতার মার্কিন ব্যবসায়ীরা এসব জায়গায় আসতে শুরু করে। স্বাধীনতার বদলে উল্টো নতুন মনিব পায় দেশগুলি।

সারা বিশ্বেই অবশ্য তখন সময়টা বেশ উত্তাল। ব্রিটেন ও জার্মানির মধ্যে নতুন প্রযুক্তির দূরপাল্লার কামান আর ড্রেডনট যুদ্ধজাহাজ নিয়ে আর্মস রেস চলছে। আফ্রিকার উপকূলের স্প্যানিশ আর ফরাসী বন্দরগুলিকে বিপন্ন করে তুলছে জার্মানদের নতুন নৌশক্তি। রুশরা মধ্য এশিয়া জয় করে আফগানিস্তানের সীমান্তে এসে ব্রিটিশ ভারতকে স্নায়ুচাপে রেখেছে। ইউরোপে তুরস্ক আর এশিয়ায় চীন, দুই সিক ম্যান ভেঙে প্রতি বছর নতুন স্বাধীন দেশ তৈরি হচ্ছে, তাদের কেউ সংযুক্ত হচ্ছে নবাগত আঞ্চলিক শক্তিগুলির সাথে।

যুক্তরাষ্ট্রেরও বসে থাকার কোন অবকাশ ছিল না। ঊনবিংশ শতকে অস্ট্রিয়া-হাঙেরি মেক্সিকোতে এক তাঁবেদার সম্রাট বসিয়েছিল। মার্কিনসমর্থিত স্থানীয়রা তাদেরকে হঠায়। তারপর থেকে মেক্সিকোর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রায়শই নাক গলাত যুক্তরাষ্ট্র। জার্মানিও দক্ষিণ আমেরিকাতে সাম্রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা চালায়। পানামায় খাল করার পরিকল্পনা পৃথিবীর অনেক পরাশক্তিরই ছিল। জার্মানরা সে চিন্তা থেকে ক্যারিবিয়ান ও মধ্য আমেরিকায় ঘাঁটি গাড়তে শুরু করে। তাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণের গোপন পরিকল্পনাও একটা ছিল। পুরো ব্যাপারটা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়। জার্মানির সাবমেরিন বেস বানানো ঠেকাতেই মার্কিনরা ডেনিশ ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিনে নেয় ডেনমার্কের কাছ থেকে। কলোম্বিয়া থেকে পানামা আলাদা দেশে পরিণত হয় মার্কিন ইন্ধনেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এসব কাজকর্ম দেখেশুনেই মেক্সিকোর তদকালীন রাষ্ট্রপতি পরফিরিও দিয়াজ বলেছিলেন, খোদা থাকেন আকাশ ‘পরে, আর মার্কিন আছে ঘাঁড়ের ‘পরে!

হাইতির অবস্থাও এসময় বেশি ভাল নয়। ১৯১১ থেকে ১৯১৫র মধ্যে এসেছে-গেছে ৭জন প্রেসিডেন্ট। হাইতির বন্দরগুলিতে প্রচুর জার্মান অভিবাসী বণিক। আমদানি-রপ্তানি ব্যবসার আশি ভাগ তাদের হাতে। দেশের সরকার ও এলিট শ্রেণীর ওপর তাদের টাকার বেশ প্রভাব। অন্যদিকে হাইতির ৭০% রপ্তানী বাণিজ্য মার্কিনের সাথে। জার্মান, মার্কিন ও ফরাসী ব্যাংকের কাছেও বিশাল ঋণ হাইতির। বছরে বছরে প্রশাসন পরিবর্তনের কারণে ঋণপরিশোধে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

১৯১৪ সালে দুই বিবাদমান দলের সশস্ত্র বিরোধের মাঝে মার্কিন মেরিন সেনা পোর্তোপ্র্যাঁসে অবতরণ করে। সবার চোখের সামনে দিয়ে তারা জাতীয় ব্যাংক থেকে প্রায় পাঁচ লাখ ডলারের সোনা নিয়ে চলে যায়। এই ‘লুট’ ছিল অস্থিতিশীলতার মুখে কেবল মার্কিন ব্যাংকের হাইতিস্থিত রাষ্ট্রীয় শাখা থেকে সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের শাখায় টাকা বিনিময়! হাইতির মানুষের জন্যে এ ছিল এক অশনিসংকেত।

১৯১৪তে বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পর যুক্তরাষ্ট্র হাইতিতে জার্মান প্রভাব ও বিপ্লবের আশংকা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে। ১৯১৫তে প্রেসিডেন্ট উলসন বলেন, হাইতিকে ‘ঠিকঠাক’ করার সময় এখনই। এর পরই হাইতির প্রেসিডেন্ট স্যাম ১৬৭জন রাজনৈতিক বন্দীর একতরফা মৃত্যুদন্ডাদেশ দেন। তার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ জনতা স্যামকে সম্রাট দেসালিনের মত রাজপ্রাসাদ থেকে টেনে বের করে মেরে কেটে টুকরোটুকরো করে ফেলে। আর দেরি না করে ২০০০ মেরিনের একটি দল পাঠিয়ে দেয় যুক্তরাষ্ট্র। তারা পোর্তোপ্র্যাঁসে নেমে সরকারী ভবনগুলোর দখল নেয়। ধীরে ধীরে তারা ছড়িয়ে পড়ে প্রদেশগুলিতে।

রক্তাক্ত সংঘাত ছাড়াই হাইতির সম্পূর্ণ দখল নিয়ে নেয় যুক্তরাষ্ট্র। হাইতির মানুষ সম্ভবত অবাক হয়নি। এমনটারই অপেক্ষায় ছিল অনেক শিক্ষিতজন ও ব্যবসায়ী। তাদের আশা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের কিছুদিনের কড়া শাসন হাইতিকে স্থিতিশীল অবস্থায় ফিরিয়ে আনবে, জার্মান বণিকদের অশুভ প্রভাবও কমে যাবে। হাইতিদখলের তারিখটা ১৯১৫র ২৮শে জুলাই — বিশ্বযুদ্ধ শুরুর ঠিক এক বছর পূর্তির দিন।

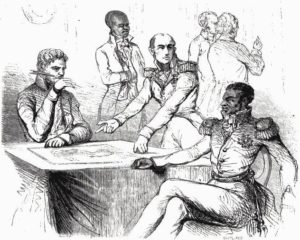

দখলদার মার্কিন সেনাপতিদের সাথে সংলাপে বসেন হাইতির রাজনীতিবিদরা। তাদের মধ্যে সবচে বেশি সমর্থন ছিল বোবো বলে এক মার্কিনবৈরী নেতার। তাকে সরাসরি পদাসীন করার পরিবর্তে মার্কিন সেনাপ্রধান সেনেটরদের বললেন সংসদের নিয়মানুযায়ী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবে। বোবোর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মত আরেক রাজনীতিবিদ দার্তিনেগাভকে খুঁজে বের করল মার্কিনরা। সেনেটের ভোটে দার্তিনেগাভই জিতলেন।

ধারের অংক কড়ায়গন্ডায় বুঝে নেয়ার লক্ষ্যে হাইতির শুল্ক ও রাজস্বের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ নেয় মেরিনরা। হাইতির সংসদ মার্কিন প্রশাসনকে সাংবিধানিক বৈধতা দেয়। গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদের নিয়োগ অনুমোদন আসতে হত স্বয়ং মার্কিন রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে। সারা দেশে মার্শাল ল’ জারি হয়, খর্ব হয় সাংবাদিকদের স্বাধীনতা। দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসার ওপর অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্রের মালিকানা নিষিদ্ধ করা হয়। এক সংবাদপত্র সম্পাদক যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে উইলসনের সাথে সাক্ষাত করে তাকে বলেন যে হাইতিকে ঠিক করার রাস্তা এটা নয়। কিন্তু কে শোনে কার কথা! মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ ক্ষমতায়নের নতুন নেতা বুকার টি ওয়াশিংটন পর্যন্ত মার্কিনের হাইতিদখল নিয়ে উচ্চাশা প্রকাশ করেন যে, এভাবেই দেশটির কৃষ্ণাঙ্গরা দ্রুত ‘সভ্য’ হয়ে উঠবে।

মার্কিন প্রশাসন হাইতির সেনাবাহিনীকে নতুন করে ঢেলে সাজায়। নতুন প্রতিরক্ষাবাহিনীর নাম দেয়া হয় জন্দার্ম। বহু হাইতিয়ান সেনাসদস্য পালিয়ে পাহাড়ী অঞ্চলে গিয়ে গেরিলা সংগ্রাম চালাতে থাকে। এরা অবশ্য খাদ্যসহ অন্যান্য প্রয়োজনে আশপাশের গ্রামগুলোর ওপর লুটতরাজ চালাত। শীঘ্রই এদেরকে ‘ডাকাত’ আখ্যায়িত করে কঠোরভাবে দমন করে মেরিন সৈন্যরা। হাইতির মানুষ বছরের পর বছর বিপ্লব আর গৃহযুদ্ধে ক্লান্ত। মেরিনদের শুরুতে ভালভাবেই গ্রহণ করে নেয় তারা, এমনকি স্বদেশী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সাহায্যও করে অনেক ‘রাজাকার’।

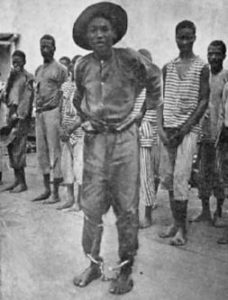

কিন্তু মেরিনসেনাদেরও অত্যাচার শুরু হয়ে যায় এর পর। বিদ্রোহী ‘ডাকাত’ সন্দেহে নির্বিচারে ধরপাকড়, বিচারবহির্ভূত হত্যা, ধর্ষণ, ইত্যাদিতে জড়িয়ে পড়ে তারা। হাইতির মানুষের সংস্কৃতি তারা বুঝত না, তাদের ভুডু আচার আর ক্রেওল ভাষাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত। বোয়াইয়েরের আমলের কোর্ভে দাসশ্রমের আইনেরও বেপরোয়া ব্যবহার করে মেরিন আর জন্দার্ম। গ্রামের জোয়ানদের লেবার ক্যাম্পে পাঠিয়ে অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ শুরু হয়। এসব শ্রমের বিনিময়ে মজুরি ছিল স্বল্প। দুয়েকটা জায়গায় ক্রীতদাসের মত গলায় দড়ি পরিয়ে এসব শ্রমিকদের কর্মস্থল নেয়া হয়েছিল।

অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে হাইতির আধুনিকায়ন শুরু হয় মার্কিন শাসনামলে। হাইতির কোস্ট গার্ড তৈরি হয় মেরিনদের সহায়তায়। চিকিৎসাব্যবস্থার উন্নতি হয় মার্কিন রেডক্রসের সাহায্যে। কয়েকটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কলেজও শুরু হয়, সেসবে পড়াতেন মার্কিন থেকে মোটা বেতনে আনা অধ্যাপকের দল। সব মিলিয়ে হাইতির শহুরে মধ্যবিত্তের একটি মিশ্র অনুভূতি ছিল মার্কিন শাসন নিয়ে। উন্নয়নের ব্যাপারে মার্কিনদের প্রতি সমর্থন থাকলেও প্রদেশ ও গ্রামাঞ্চলের মানুষদের ওপর যে ধরনের জুলুম তারা প্রত্যক্ষ করে, তাতে অতীতে নিজেদের জুলুমেরই প্রতিফলন তারা দেখতে পায়। হীনমন্যতাবোধ থেকে নতুন একটি আত্মপরিচয়ের সূচনা হতে থাকে।

প্রাদেশিক প্রশাসনে সেনাশাসকদের যে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল, সেটা খর্ব করে কেন্দ্রীয় শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। স্থানীয় কর আদায়ের কাজটা এসে পড়ে মেরিনদের হাতে। কিন্তু যে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে প্রদেশে শাসক-শাসিতের সম্পর্ক ছিল আগে, তা পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার যে শক্তিটা ছিল প্রদেশগুলিতে, সেটা বিনষ্ট হয়ে যায়।

মার্কিন উপদেষ্টাদের সাহায্যে নতুন একটি সংবিধানও প্রবর্তিত হয়। হাইতির সম্পত্তিমালিকানা শুধুমাত্র কালোদের অধিকার, সেই প্রাচীন সাংবিধানিক ধারাটি রহিত করা জন্যে সংসদে প্রস্তাব আনেন দার্তিনেগাভ। এতে সাড়া না পেয়ে তিনি সংসদ স্থগিত করেন। তারপর গণভোটের মাধ্যমে সংবিধানের এই ‘সেকেলে’ নিয়মগুলি পরিবর্তিত হয়। রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদও তুলে নেয়া হয়। সব মিলিয়ে ১৯১৮র সংবিধান হাইতির রাজনীতির চেক-অ্যান্ড-ব্যালান্সকে কয়েক দশক পিছিয়ে দেয়।

একই সময়ে হাইতিতে মার্কিন কম্পানিগুলোর প্রবেশ শুরু হয়। বিশেষ করে আখ-চিনি, আনারস আর অন্যান্য গ্রীষ্মমন্ডলীয় ফলমূলের চাষাবাদ ও রপ্তানির জন্যে জায়গাজমি তারা কিনতে শুরু করে। বিনিয়োগ বাড়ার সাথে সাথে রাস্তাঘাট ও রেললাইনও তৈরি শুরু হয়। কিন্তু এসব প্রকল্পের কারণে অনেক ক্ষুদ্র চাষী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেসব কম্পানিতে চাকরির সুযোগ এদেরকে দেয়া হলেও তারা সে কাজ করতে চাইত না। শ্রমের অভাবে মার্কিন কম্পানিগুলির ব্যবসা ক্রমে পরিত্যক্ত হয়। মার্কিন প্রশাসন চেষ্টা করেও হাইতির অর্থনৈতিক সম্ভাবনাগুলি পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করতে পারেনি। তবে পশ্চিমাঞ্চলে কফি চাষ ও রপ্তানির সুবাদে বেশ প্রবৃদ্ধি আসে।

১৯২২ সাল নাগাদ যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ হাইতিতে মেরিনদের কার্যকলাপের ব্যাপারে প্রচুর খবর পেতে থাকে। হাইতিতে কোর্ভে দাসশ্রমের ব্যবহার আর বিদ্রোহীদের কঠোরভাবে দমনের ব্যাপারে মার্কিন সেনেট তদন্ত শুরু করে। এর রেশ ধরে হাইতির মার্কিন প্রশাসনের জবাবদিহিতা বাড়ানো হয়। ততদিনে বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে এসেছে।

কিন্তু যে দেশের মানুষ নিজেদের সরকারকেই বছরে বছরে উচ্ছেদ করে এসেছে, তাদের কতদিন দমিয়ে রাখা সম্ভব! ১৯২৯ সালে মার্কিনদেরই প্রতিষ্ঠিত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বৃত্তি কমানোর প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে পড়ে। তাদের আরো অনেক অভিযোগের মধ্যে ছিল মার্কিন অধ্যাপকদের স্থানীয় ভাষায় পড়ানোর অপারগতা, হাইতির কোষাগার থেকে তাদেরকে প্রদত্ত মোটা বেতন, স্থানীয় শিক্ষকদের নিচু পদ, ইত্যাদি।

একটি সমাবেশে গুলিবর্ষণে এক ছাত্রের মৃত্যু হলে সারা হাইতিতে জনবিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও মার্কিনদের নিন্দা শুরু হয়ে যায়। ১৯৩০ সংবিধানের বর্ধিত ভোটাধিকারে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ভ্যাঁসঁর বৈরী মনোভাব যুক্ত হয় তার সাথে। সমাজের সর্বস্তরে এরকম বিরোধের মুখে থেকে মার্কিনরা হাইতি ছাড়ার পাঁচ বছরের সময়সীমা নির্ধারণ করে। সে মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগেই নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ১৯৩৪এ কেটে পড়ে মেরিনরা। তবে মার্কিন অর্থনৈতিক উপদেষ্টা থেকে যায় ১৯৪১ পর্যন্ত। ১৯৪৭এ সকল ঋণ পরিশোধিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণও মার্কিনদের হাতে থাকে।

মার্কিন দখলে থাকা অন্যান্য দেশে মার্কিন সংস্কৃতি জনপ্রিয়তা পেলেও হাইতিতে সেরকমটা হয়নি। এর মূল কারণ হাইতিবাসীর আদিম সন্দেহপ্রবণ স্বভাব। যেমন, পোর্তোরিকো, কিউবা ইত্যাদি জায়গায় মার্কিন খেলা বেসবল এখনও জনপ্রিয়, কিন্তু হাইতিতে নয়। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গীত-বাদ্যের প্রভাব পড়ে অবশ্য। প্রথমদিকের গানবাজনায় মার্কিনদের প্রশংসা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে যায় প্রতিবাদসঙ্গীতে। ভুডুচর্চার স্বাধীনতা না থাকায় প্রচুর হাইতিবাসী প্রতিবেশী দেশগুলিতে পাড়ি জমায়।

মার্কিনদের ওপরও হাইতির কম প্রভাব পড়েনি। ত্রিশের দশকের হলিউডি হরর ফিল্মে মামি, ড্রাকুলার পাশাপাশি জোম্বি বা অর্ধমৃত গোলামের যে ক্যারেক্টার বেশ জনপ্রিয় হয়, সেটা আসলে হাইতিরই রপ্তানি! ভুডু ম্যাজিকে মন্ত্র পড়ে সাইকেডেলিক গুণসম্পন্ন গাছের শেকড়-বাকর খাইয়ে শত্রুকে আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত করার একটা মিথ প্রচলিত ছিল। এর ক্রেওল নাম জোনবি — জোম্বি নামটা সেখান থেকেই। হাইতিদখলের ইতিহাস মার্কিনরা ভুলে গেছে, কিন্তু এখনো রয়ে গেছে জোম্বি।

দখলদারিত্বের দুই দশকে হাইতির শিক্ষিত সমাজে ব্যাপক সোল-সার্চিং চলে। মার্কিন আমলে বৈদেশিক বাণিজ্য আর বিনিয়োগের পুরোদস্তুর স্বাদ পেয়েছে দেশের বিশাল একটা জনগোষ্ঠী। পেছন ফেরার কোন সম্ভাবনা আর নেই। স্বাধীনতাপরবর্তী রাষ্ট্রনেতারা সেকারণে মার্কিনদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলেন।

দ্বিতীয় এ স্বাধীনতার তাৎপর্য কি হতে পারে সে নিয়ে কোন একক ধ্যানধারণা অবশ্য হাইতিবাসীর গড়ে ওঠেনি। তারা না পারে মার্কিন ধ্যানধারণা নিয়ে সামনে পা বাড়াতে, না পারে তাদের আগের অবস্থায় ফিরে যেতে। বলতে পারি, মার্কিনরা হাইতি ছেড়ে যাবার পর দেশটির মানুষদের অবস্থা দাঁড়ায় জোম্বির মত। নতুন আরম্ভ কিভাবে হবে সে প্রশ্নের জবাব সন্ধান করতে করতেই তারা তলিয়ে যেতে শুরু করে আরেক অতল গহ্বরে।