যখন ছোট ছিলাম, তখনকার দুটো ভূরাজনৈতিক ঘটনা আমাদের প্রজন্মের স্মৃতিপটে গেঁথে আছে। এক, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তিকরণ ও তার জায়গায় একসাথে পনেরটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের উৎপত্তি। দুই, সাদ্দাম হোসেনের নেতৃত্বে ইরাকী সেনাবাহিনীর কুয়েত আক্রমণ ও অ্যানেক্সেশন।

ছোটবেলায় তাই মনে একটা প্রশ্ন ছিল, একটা দেশ দেশ হয় কিভাবে? স্কুলের বইপুস্তক থেকে শেখা বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ ছিল সে প্রশ্নের তখন জানা একমাত্র উত্তর। কিভাবে পনেরটি দেশ যুদ্ধ ছাড়া হুঁট করে স্বাধীন হয়ে গেল, কিংবা কেন একটি বড় দেশ যুদ্ধ ঘোষণা করে আরেকটি ছোট দেশের স্বাধীনতা হরণ করে নিল, সে সব ছিল জানা উত্তরের বিপরীত। এসব নিয়ে জানতে বুঝতে উইকিপিডিয়ায় লেজুড় ধরে ধরে একের পর এক আর্টিকেল পড়ার মত পরবর্তী দশ বছরে পড়ে ফেললাম পুরো সোভিয়েত ইউনিয়ন, রাশিয়া, কম্যুনিজম, মার্ক্সিজম প্রভৃতির ইতিহাস। আমার খোঁজা উত্তরটা কিন্তু অন্য কোথাও।

একটি রাষ্ট্র কিভাবে রাষ্ট্র হিসাবে আবির্ভূত হয়? এটা আসলে একটা ক্লাবে ঢোকার মত। এক্সক্লুজিভ ক্লাব। চাইলেই আমি আপনি নিজেদের প্রাইভেটলি ওনড জায়গাজমি নিয়ে নতুন একটা স্বাধীন দেশ ঘোষণা করলাম, আর অন্যান্য সকল রাষ্ট্র আমাদের বাহবা দিয়ে তাদের ক্লাবে ঢুকিয়ে নেবে, এ এত সহজ নয়।

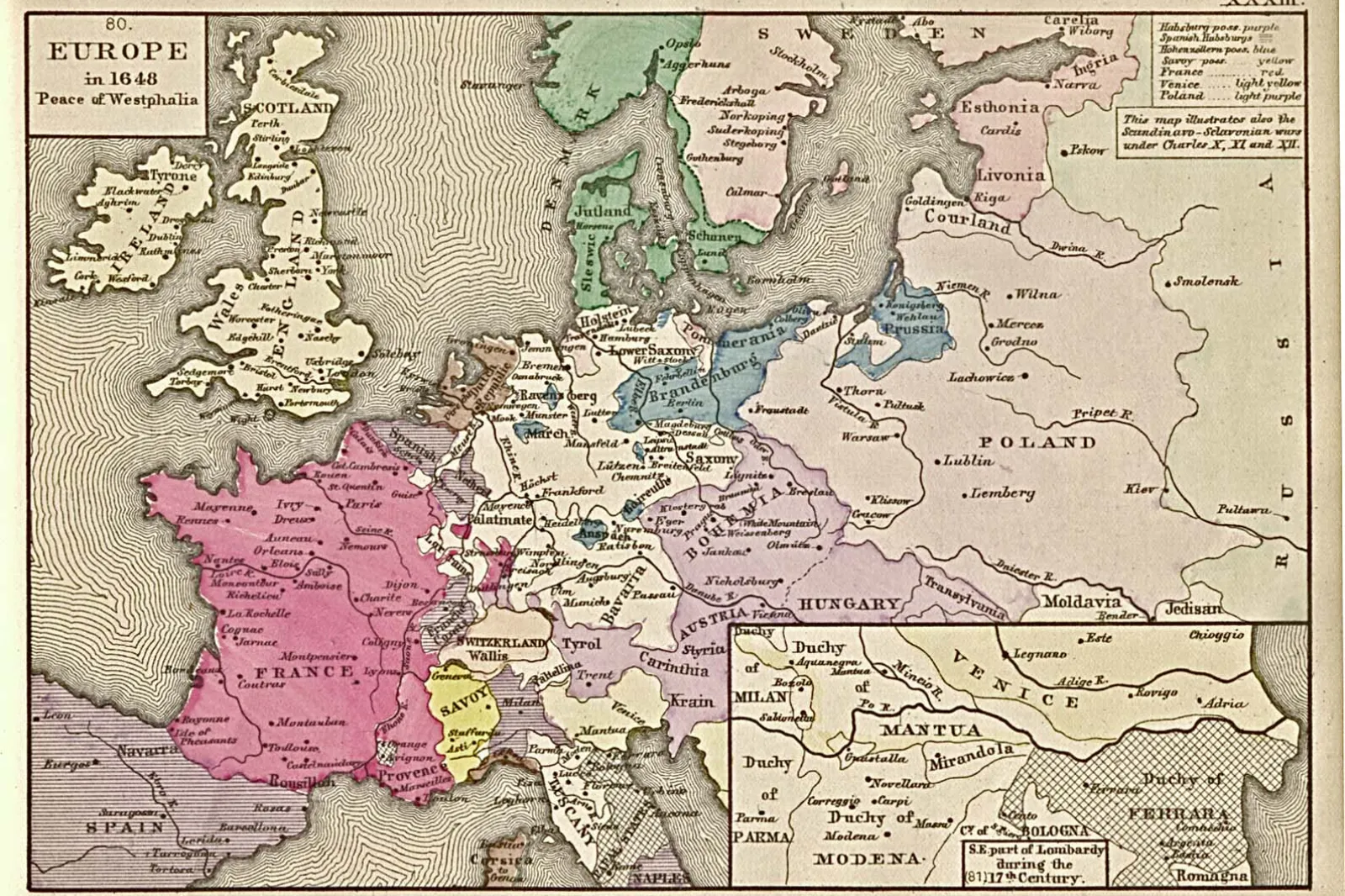

বর্তমান রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ইউরোপ থেকে আগত — আপনি যতই সে সংজ্ঞাকে “ঔপনিবেশিক” বলে গালি দেন না কেন, আপনি সে সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত একটি রাষ্ট্রেই বসবাস করছেন। এটাই বাস্তবতা। আর এ সংজ্ঞাটা যথেষ্ট কার্যকর।

ইউরোপের আধুনিক রাষ্ট্র সংজ্ঞার পেছনে প্রচুর রক্তপাতের ইতিহাস আছে। ঊনবিংশ শতকের শুরুর ভাগে নাপোলেওঁ বোনাপার্ত সমগ্র ইউরোপের মানচিত্র তছনছ করে ফেলেন। বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীকে নামমাত্র রাষ্ট্র বানিয়ে দেন তিনি, সেগুলির মাথায় ছিল তার পরিবারের কোন না কোন সদস্য। ১৮১৫তে নাপোলেওনের পরাজয়ের পর মানচিত্র আগের জায়গায় ফিরে যায়। কিন্তু নাপোলেওনের সময়ের বিপ্লবী চিন্তাধারণাটা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে রয়ে যায়। প্রচুর রাষ্ট্রনীতিবিদ ও দার্শনিক রাষ্ট্রের বিভিন্ন যুক্তিসংগত সংজ্ঞা দিতে শুরু করেন, বাস্তব অবস্থাটা যেমনই হোক না কেন। জাতীয়তাবাদী দর্শনগুলো ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ বিপর্যয় আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরও ব্যাপক মারণযজ্ঞের পরই ইউরোপ তুলনামূলক শান্তিপূর্ণ একটা সময় পায় রাষ্ট্রের ক্রমাগত রিফাইনড ডেফিনিশনের কারণে। সে ইতিহাস এখনো চলমান।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ইউরোপে রাষ্ট্র গঠনের পেছনে ছিল সাম্রাজ্যের ধারণা। সেখানে জোর যার মুলুক তার। সকল রাজ্যের সীমানা নির্ধারিত হবে বড় সাম্রাজ্যগুলির ক্লাবে আলোচনার মাধ্যমে। এ ধরনের ভূরাজনীতির কারণেই অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্য বহু দশক দুর্বলতায় ভুগেও বেঁচে থাকে। এক একটি সাম্রাজ্য বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সমন্বয়ে সংগঠিত, যার নেতৃত্বে একটি সংখ্যাগুরু জাতির একনায়কতন্ত্রী বা গণতান্ত্রিক শাসক অধিষ্ঠিত। এক সাম্রাজ্য অন্য সাম্রাজ্যের সাথে নানা রকম প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ। তার অন্তর্গত জাতিগোষ্ঠীগুলির ইচ্ছা ও অধিকার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের কাছে গৌণ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মূল কারণ বড় সাম্রাজ্যগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা। কলোনি, রিসোর্স, কৌশলগত এলাকার দখল প্রভৃতি নিয়ে। যুদ্ধপরবর্তী পরাজিত বিধ্বস্ত দেশগুলির ভাগ্য নির্ধারণের একটা মূলমন্ত্র ছিল ন্যাশনাল সেল্ফ-ডিটারমিনেশন। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উডরো উইলসনের চৌদ্দ দফা এই মূলমন্ত্রের ধারক।

ইউরোপের বড় দুটি সাম্রাজ্য জার্মানি ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির দ্বিতীয়টি ছিল বহু জাতিগোষ্ঠী অধ্যুষিত। সেটিকে ভেঙে বহু জাতিগত সীমানা নির্ধারিত হয়। ইউগোস্লাভিয়া গড়ে ওঠে তাদের থেকে অধিকৃত এলাকাকে সার্বিয়া-মন্টেনেগ্রোর সাথে যুক্ত করে। কিছু এলাকা পায় রোমানিয়া-ইতালিও। চেকোস্লোভাকিয়া-পোল্যান্ড বহু শতক পর আবার স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

ওদিকে রুশ সাম্রাজ্য মিত্রশক্তির সদস্য হলেও বলশেভিক বিপ্লবের ডামাডোলে তারা অক্ষশক্তির সাথে আলাদা শান্তিচুক্তি করতে বাধ্য হয়। তাদের আত্মসমর্পণ থেকেও কিছু স্থায়ী ও ক্ষণস্থায়ী রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। বাল্টিকের দেশগুলি, ককেশাসের তিনটি দেশ, আর ইউক্রেন-বেলারুশ বিভিন্ন মেয়াদে স্বাধীন থাকে — সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদেরকে পুনর্দখলের আগ পর্যন্ত। তবে পোল্যান্ড-ফিনল্যান্ডকে আর আগের মানচিত্রে ফেরাতে পারেনি ত্রতস্কির লালবাহিনী।

নতুন গঠিত দেশগুলির যারা যারা বিজয়ী মিত্রশক্তিকে সাহায্য করে, যাদের ইতিমধ্যে একটি ক্লিয়ারলি ডিফাইনড বর্ডার, আর যথেষ্ট জনপ্রতিনিধিত্বপূর্ণ নেতৃত্ব রয়েছে, এবং বেশ আগে থেকেই যারা বৈদেশিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়, তারা সহজেই জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। তাদের রাষ্ট্রপরিচয়কে স্বীকৃতি দেয় প্রথমে পরাশক্তিগুলির ক্লাব, পরে লীগ অফ নেশনসের কালেক্টিভ কনসেনসাস। শুধু তাই নয়, যেসব ছোট জাতিগত রাষ্ট্র শত্রুভাবাপন্ন বড় রাষ্ট্রের প্রতিবেশী, তাদের স্বাধীনতার গ্যারান্টর হয় শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি। পোল্যান্ড-চেক এর উদাহরণ। এর থেকে লাভবান হয় ছোট রাষ্ট্রগুলি আর মিত্রশক্তির পরাশক্তি দেশগুলিও। এর বিপরীতে প্রাক্তন রুশ সাম্রাজ্যের থেকে ভেঙে বের হওয়া বেশ কিছু ছোট ছোট প্রজাতন্ত্র শুরুতে বলা ঐ শর্তগুলি পুরোপুরি পূর্ণ করে স্থায়ী রাষ্ট্র স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়।

অন্যদিকে, সাম্রাজ্যের পরিচয় থেকে জাতিগত পরিচয়ের এ ভূরাজনৈতিক প্রথায় আসতে গিয়ে উগ্রপন্থী জাতীয়তাবাদী দর্শনের ক্যান অফ ওয়ার্মস খুলে আসে। চেক-পোলিশ রাষ্ট্রগুলি প্লুরালিস্ট ডেমোক্রেসি হিসাবে যাত্রা শুরু করলেও খুব শীঘ্রি জাতীয়তাবাদী পরিচয়টি বেশি আঁকড়ে ধরে। এর মূল কারণ ইতালি-জার্মানিতে ফ্যাশিজমের উত্থান। কোন কোন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তাদের বিপরীত জাতীয়তাবাদের উগ্রপন্থী প্রতিক্রিয়া হিসাবেই শুরু হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তাই জার্মান-অস্ট্রিয়ান-ইতালিয়ান জাতীয়তাবাদী ইরেডেন্টিজমের চূড়ান্ত ফল। সে যুদ্ধের পর ইউরোপের পুনর্গঠনের সময় দেশগুলির রাষ্ট্রতন্ত্রে নতুন কিছু সাংবিধানিক ধারা যুক্ত করা হয়, যার মাধ্যমে একেকটি রাষ্ট্রের অন্তর্গত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে দেয়া হবে তাদের প্রাপ্য সম্মান ও অধিকার। তারা অন্য জাতির ভূখন্ডে বাস করলেও পাবে সমাধিকার ও সমনিরাপত্তা। পরবর্তীতে ইউরোপীয় ইউনিয়নে সদস্যপদ লাভের অন্যতম শর্ত করা হয় এই ধারাটিকেই। সোজা কথায় জাতীয়তাবাদ যেন রাষ্ট্রের নাগরিকদের অধিকার অর্জনের পথে বাঁধা না হয়ে দাঁড়ায়। আগের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধগুলির যেন পুনরাবৃত্তি না হয়।

তবে পশ্চিম ইউরোপে যেভাবে এই থিওরিটা প্র্যাক্টিসে রূপান্তরিত হয়, পূর্ব ইউরোপে সে প্র্যাক্টিসটি হয়নি। তার মূল কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সেসকল অঞ্চল ছিল রুশ অধিকৃত। তাছাড়াও এ দেশগুলি জাতিবিভেদের সবচে বেশি নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতার স্বাক্ষী। এ সকল কারণে, পোল্যান্ড জার্মানি থেকে দখল করা নতুন অঞ্চল থেকে জার্মানভাষীদের বহিষ্কৃত করে। চেকোস্লোভাকরা করে একই কাজ। খোদ রাশিয়া পোল্যান্ডের যে এলাকাটি বেদখল করে, সেখানকার পোলিশদের পাঠায় নির্বাসনে। পূর্ব ইউরোপে এ ধরনের জাতিগত বিশুদ্ধিকরণ চলে পুরো স্নায়ুযুদ্ধের সময়টা জুড়ে। বলতে গেল বর্তমান ইইউ সদস্য হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ডের জাতীয়তাবাদী জনমতের মূলে রয়েছে পশ্চিম ইউরোপীয় মূলধারার রাষ্ট্রসংজ্ঞা থেকে ভিন্ন অতীত ইতিহাস।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে এশিয়া ও আফ্রিকার বহু উপনিবেশ স্বাধীনতা পায়। তাদের সীমানা কিন্তু তাদের ঐতিহাসিক কিংবা ঐতিহ্যবাহী জাতিগত পরিচয়ের সীমানা দিয়ে নির্ধারিত হয়নি। হয়েছে কলোনিয়াল ইম্পেরিয়ালিস্ট লেগ্যাসির ওপর ভিত্তি করে। যার ফলে নাইজেরিয়ার মধ্যে পড়েছে দু তিনটি প্রাচীন রাজ্যের উত্তরসূরীরা, যাদের একাংশ খ্রীষ্টান, একাংশ মুসলিম, একাংশ এনিমিস্ট। ভাষাপরিচয়েও সেরকম বৈচিত্র। ভারতও সেরকম। তবে যারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সেই পুরনো জাতিরাষ্ট্রের কনসেপ্টটা দিয়ে রাষ্ট্রতন্ত্র দাঁড়া করিয়েছে, তারা স্বভাবতই একটা বড় প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সেটা হল, তাদের সীমানার ভেতরের সংখ্যালঘু জাতিদের পরিচয় কি হবে। এই অবস্থার সবচে বড় উদাহরণ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি। বাথিস্ট ইরাক-সিরিয়া তাদের সকল সংখ্যালঘুদের জাতিগত পরিচয় অস্বীকার করত। আরব পরিচয় না গ্রহণ করলে তাদের সমাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হত।

এ প্রশ্ন থেকে বেঁচে গেছে প্রাচ্যের কিছু দেশ, যারা তাদের সাম্রাজ্য হারিয়ে “হোমোজেনাস হোম নেশনে” পরিণত হয়েছে। জাপান একটা উদাহরণ। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপরবর্তী ইউরোপের মত সংখ্যালঘুদের অধিকার যারা নিশ্চিত করতে পেরেছে, কোল্ড ওয়ারের সময়টা কিছু অস্থিতিশীলতা পোঁহাতে হলেও তারা শেষ পর্যন্ত তুলনামূলক শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়াকে এ কাতারে কিছুটা ফেলতে পারি।

বর্তমান বাংলাদেশের রাষ্ট্র সংজ্ঞা বাংলাভাষী মানুষের জাতিগত হোমোজেনিটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি সেটা। স্বাধীন রাষ্ট্রের ক্লাবে ঢোকার স্বীকৃতি পাবার জন্য যা যা দরকার ছিল বাংলাদেশ সেসব শর্তও পূর্ণ করে। ডিফাইনড বর্ডার আর আইডেন্টিটি। সত্তরের নির্বাচনের কারণে একটি লেজিটিমেট গণপ্রতিনিধিত্বশীল নেতৃত্ব। কূটনৈতিক সম্পর্ক ও পরাশক্তিগুলির সাথে লবিইং। ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পেতে সক্ষম হয়।

তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপরবর্তী ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির যে বিবর্তন হয়েছে, যেখানে সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর ভাষাগত, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে, সেটা প্রাচ্যের অধিকাংশ আধুনিক রাষ্ট্রে অনুপস্থিত। ট্রাইবালিজম, ন্যাশনালিজম ইত্যাদি জনমানসে ষোল আনা বিদ্যমান। আর সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর ইচ্ছাটাই সেসব দেশের রাষ্ট্রতন্ত্রে প্রতিফলিত। ইউরোপের বাইরে বর্তমানে চলমান সংঘাতগুলির অধিকাংশেরই মূল কারণ সেটা।

যা হোক! এত তাত্ত্বিক কথাবার্তা আসলে অন্য আরেকটি প্রসঙ্গের অবতারণার উদ্দেশ্যে। মধ্যপ্রাচ্যে একটি বড় জাতি রয়েছে যারা আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের সকল শর্তই বলতে গেলে পূরণ করে। তাদের গৌরবময় ইতিহাসও রয়েছে। কিন্তু তাদের কোন রাষ্ট্র নেই। বহুবার চেষ্টাচরিত হয়েছে। কিন্তু এখনো সফলতা আসেনি। তাদের কাহিনীটাই বলব পরের খন্ডে। কারো ধারণা আছে কি, কোন জাতিটির কথা বলতে চাইছি?

.

.

.

.

.

[উত্তরঃ কুর্দিস্তান]