আজকে লিখছি মুঘল আমলের চিত্রকর্মের ওপর ইউরোপীয় প্রভাব নিয়ে। ব্রিটিশ কলোনিয়াল আমলের বহু আগ থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশে যে পর্তুগীজ, স্প্যানিশ, ওলন্দাজদের আগমন ঘটেছে, আর সে বাণিজ্যের ফলে স্বভাবতই নতুন ধ্যানধারণার মুক্তবিস্তার হয়েছে, সে ইতিহাস আজ ঢাকা পড়ে গেছে শুধুমাত্র ঊনবিংশ-বিংশ শতকের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার রাজনৈতিক ইতিহাসের পুরু প্রলেপে। আমার বিচারে সেটা ইউরোপীয় প্রভাব পরিপূর্ণ ন্যায়সঙ্গত মূল্যায়নের পথে একটা অন্তরায়।

প্রথম ছবিটা স্মিথসোনিয়ান মিউজিয়ামের ফ্রিয়ার গ্যালারি অফ আর্টে সংরক্ষিত। মোটরগাড়ির ব্যবসা করে বড়লোক এক শিল্পপতি চার্লস ফ্রিয়ার বিশের দশকে তাঁর সমস্ত এশিয়ান আর্ট দান করে দেন স্মিথসোনিয়ানকে। এমনকি সেগুলি রাখার জন্যে দালান বানানোর খরচটাও দিয়ে দেন। ওয়াশিংটন ডিসিতে এ মিউজিয়াম দেখার সৌভাগ্য হয় আমার। বাকি ছবিগুলোর অনেকগুলিও একই স্থানে সংরক্ষিত।

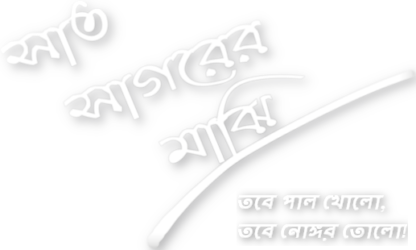

মূল কথায় ফিরে আসি। প্রথম ছবিটি ১৭৩০-৪০এ আঁকা। অশ্বারোহী এক নবাব ফুল শুঁকতে শুঁকতে পরিচারকসহকারে প্রমোদভ্রমণ করছেন। ছবিটি উল্লেখযোগ্য এ কারণে যে, এতে অনেকখানি রিয়ালিজম ও ন্যাচারালিজম উঠে এসেছে, যা মুঘলপূর্ববর্তী আমলে দেখা যায়নি। পার্স্পেকটিভ, ডেপথ অফ ফীল্ড, ধর্মীয় ও পৌরাণিক সাবজেক্ট ছেড়ে দৈনন্দিন কার্যকলাপকে ফুঁটিয়ে তোলা — এসবই ভারতীয় শিল্পকলায় নতুন ব্যাপারস্যাপার। পারসিক শিল্পীদের অনুপ্রেরণায় মুঘল চিত্রকলা প্রথম প্রথম সনাতনই ছিল। ন্যাচারালিস্টিক ছবি না আঁকার কারণ, অনেক শিল্পরসিক বলেন, ইসলাম ধর্মের বিধিনিষেধ যে একেবারে প্রাণবন্ত ছবি আঁকা হলে খোদার ওপর খোদকারি করার প্রচেষ্টা হবে সেটা, আর ফলাফল জাহান্নামের আগুন!

এখন বলি রিয়ালিজমে রূপান্তরের পিছনে ইউরোপীয় মিশনারী ও মুঘলদের অবদানের কথা।

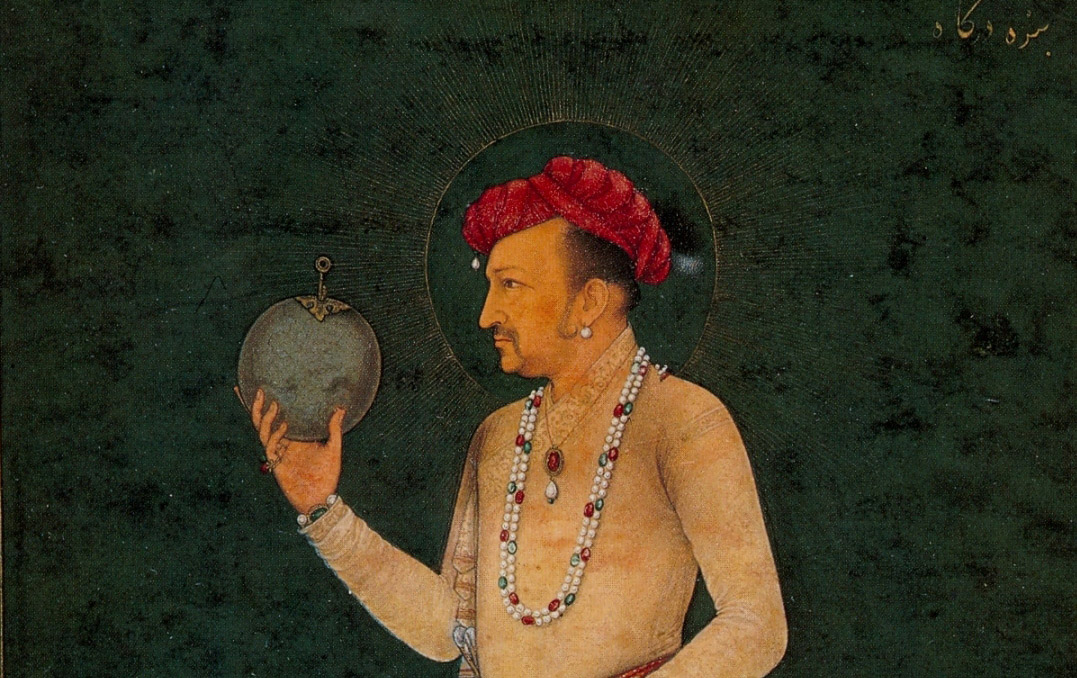

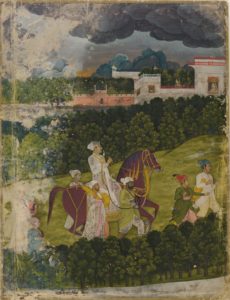

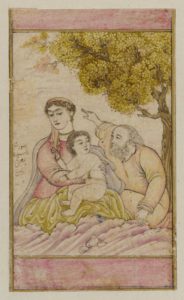

১৫৪২ সালে গোয়াতে এসে উপস্থিত হন সেন্ট ফ্রান্সিস জাভিয়ের। তাঁর লক্ষ্য ছিল সেখানকার পর্তুগীজ খ্রীষ্টানদের বিপথগামী হওয়া থেকে রক্ষা করা, আর তার লেজুড় ধরে নেটিভদের কাছে ধর্মপ্রচার। গোয়ার পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিজাপুর ছিল আদিলশাহী সুলতানদের শাসিত। সেখানেও মিশনারীদের কার্যক্রম বিস্তার পায়। এর সাথে সাথে চলে আসে ধর্মীয় চিত্রকলা। যেমন, দ্বিতীয় ছবিটা বিজাপুরের ফররুখ বেগের আঁকা মাতা মেরী ও যীশুর ছবি। এ যতটা না ধর্মবিশ্বাস থেকে আঁকা, তার থেকে বেশি নতুন বিষয় নতুন ভঙ্গি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। ফররুখ বেগ অবশ্যই এ ছবির নাম ম্যাডোনা অ্যান্ড চাইল্ড দেননি, কিন্তু বিষয়বস্তু রেনেসাঁস যুগের ম্যাডোনা অ্যান্ড চাইল্ডের সাথে পুরোপুরি মিলে যায়। তৃতীয় ছবিটিও সেরকম মুঘল আমলে করা হোলি ফ্যামিলির চিত্রায়ন। ফররুখ বেগ পরবর্তীতে সম্রাট আকবরের শিল্পকলা কর্মশালার সদস্য হন।

সম্রাট আকবর ছিলেন সকল প্রকার চিত্রকলা ও স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষক। তার আমলে মুঘল সাম্রাজ্য সর্বোচ্চ শৈল্পিক শিখরে ওঠে। আকবর একই সাথে ছিলেন নানা ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে আগ্রহী, আর সুফীবাদে বিশ্বাসী। এমনকি প্রচলিত ধারার চিত্রকলার পরিবর্তনের ব্যাপারেও তাঁর মতামত ছিল বেশ প্রগতিশীল। বিশেষ করে, তাঁর মতে চিত্রকররা যদি লাইফলাইক ছবি আঁকেও, তাদের অবশ্যই এই অনুধাবন অবশ্যম্ভাবী যে, তাদের ন্যুনতম ক্ষমতা নেই স্রষ্টার মত জড় বস্তুতে জীবন দেবার। একার্থে, এভাবে চিত্রকর্মের মাধ্যমে মানুষের পক্ষে আত্মগরিমা পরিত্যাগ করে স্রষ্টার অপার মহিমার প্রত্যক্ষদর্শী হওয়া সম্ভব। সুতরাং চিত্রকর্ম ধর্মীয় দিক থেকেও শিক্ষণীয় একটি কাজ। এ ছিল আকবরের সুফী ঘরানার চিন্তা।

সুফী ধর্মানুরাগী আকবর নতুন রাজধানী ফতেপুর সিক্রিতে ইবাদতখানা বলে একটি সম্মেলনকেন্দ্র বানিয়ে সেখানে মুসলিম-সুফী-হিন্দু-শিখ-জৈন-বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মের গুরুদের আমন্ত্রণ জানান। গোয়ার পর্তুগীজ জেসাইটরাও বাদ পড়লো না নিমন্ত্রণ থেকে। তারা আকবরের ধর্মীয় ঔদার্যের ব্যাপারে ভালমতই জানত। দু’জন পাদ্রী আকবরের ইবাদতখানায় গেলেন আলোচনায় অংশ নিতে। তাদের আশা, আকবর কোন না কোনভাবে যীশুর দেবত্ব মানবেনই।

সে আশা গুঁড়ে বালি। আকবর তাদের থাকার জায়গা দিলেন, নিয়মিত তাদের সাথে আলোচনা করলেন। এমনকি, একটি বিদ্রোহ দমনের যুদ্ধেও এদের একজনকে নিয়ে গেলেন। আকবরের বহু কৌতূহল নিবৃত করার পরও পাদ্রীদের লক্ষ্য বিফল হলো। আকবর নিজেরই এক সুফী তরিকা চালু করলেন, দ্বীন-ই-ইলাহী নামে। তাতে যীশু নয়, স্বয়ং আকবরই একরকম দেবত্বের আসনে আসীন!

কিন্তু যে তিন-চার বছর জেসাইট পাদ্রীরা আকবরের দরবারে কাটালেন, সে সময়ের মধ্যে তারা বহু মেরী-যীশুর ছবি, রেনেসাঁস শিল্পীদের মাস্টারপীসের প্রতিলিপি, ইত্যাদি আকবরকে স্বাড়ম্বরে দেখিয়েছেন। আকবরও সেসব দেখতে যাবার সময় নিজের শিল্পীগোষ্ঠীকে সাথে নিতে ভোলেননি। তাঁরাই সেসব দেখে এসে আঁকা শুরু করলেন নতুন ধরনের ছবি। সেসবে যীশুর জায়গা নিলেন মুঘল সম্রাট নিজেই।

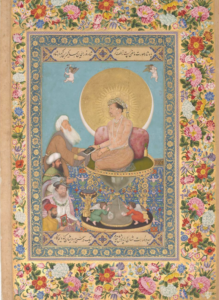

তুলনার জন্য চতুর্থ ও পঞ্চম ছবি দিলাম। এগুলি চতুর্দশ শতকের প্রাকরেনেসাঁস যুগের ইতালীয় চিত্রকর জোত্তো দি বোন্দোনের আঁকা ফ্রেস্কো। প্রথমটি যীশুর জন্মের চিত্র, দ্বিতীয়টি মৃত্যুর। দু’টিততেই লক্ষ্য করুন, আকাশে ফেরেশতার দল, আর পবিত্র আলোকচ্ছটা বা হেলো যীশু-মেরী প্রমুখের মাথার চারদিকে।

এর সাথে মেলান ষষ্ঠ ছবিটি, যাতে সম্রাট আকবরের মাথার চারপাশেও সেই একই আলোকচক্র। আর ওপরে ছবির ফ্রেমে দুই ফেরেশতা (ইতালীয় ভাষায় পুত্তি)। সন্দেহাতীতভাবে রেনেসাঁস আর্টের প্রভাব!

এই স্টাইল যে শুধু সম্রাটের ছবির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। সাত নম্বর ছবিটিতে এক মোল্লার ছবিতেও একই ব্যাপার।

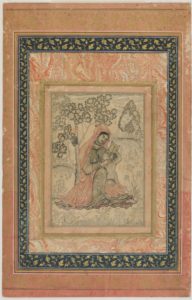

পরবর্তী সম্রাট জাহাংগীরের সময় ভারতে ব্রিটিশদের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। রেনেসাঁস আর্টের সাথে কিছুটা হলেও এসে মিলে উত্তর ইউরোপীয় প্রভাব। আট নম্বর ছবিটি বাদশা জাহাংগীরের। এতে দেখানো হয়েছে সম্রাট ইংল্যান্ডের রাজা জেমসের বন্ধুতার প্রস্তাব পাশে ফেলে এক সুফী সন্তের নিকট থেকে পুস্তক গ্রহণ করছেন। ‘হেলো-পুত্তিও’ আছে জায়গামতই। জেমসের পোশাক-আষাকও নিখুঁত ইংরেজ।

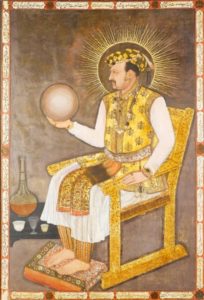

নয় নম্বর ছবিটি ইংল্যান্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথের। এতে রাণী হাতে নিয়েছেন রাজদন্ড আর ‘গ্লোবাস ক্রুসিজের’। এই ব্রহ্মাণ্ডগোলক বা সেলেস্টিয়াল অর্ব হলো বিশ্বব্রহ্মান্ডের রূপক, আর ক্রসটি যীশুর। অর্থাৎ এলিজাবেথ হলেন যীশুর স্বর্গীয় রাজক্ষমতার লৌকিক প্রতিনিধি। শুধু এলিজাবেথ নয়, বহু ইউরোপীয় রাজরাজড়াদের একইরকম পোর্ট্রেট ছবি আছে।

এর সাথে মিলান দশ নম্বর ছবিটিকে। জাহাংগীর বসে আছেন চেয়ারে, এ কিন্তু পুরোপুরি ইউরোপীয় ভঙ্গিমার চেয়ার। তার ওপর, জাহাংগীরের হাতে সেই সেলেস্টিয়াল অর্ব। ব্রহ্মান্ডের প্রতীক।

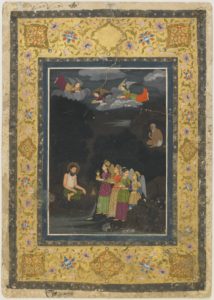

লেখা শেষ করি তিনটি মুঘল ছবি দিয়ে। এ তিনটিতেই রেনেসাঁস আর্টের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি দৃশ্যমান। এক, আলোছায়ার খেলা, এমনকি কালো পটভূমিতেও সঠিক রং ব্যবহার করে রাতের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। আর দুই, পারস্পেক্টিভ, ফোরগ্রাউন্ড-ব্যাকগ্রাউন্ডের ইলিউশন। একটিতে নৈশকালীন হরিণশিকারের দৃশ্য, আরেকটিতে ইব্রাহীম ইবনে আদম বল্খী নামক এক আদি সুফির ধ্যানের দৃশ্য, তাঁর আহারাদির ব্যবস্থা করছে ফেরেশতার দল।

আর শেষ ছবিটিতে আকবরের স্কেচ। লিওনার্দো দা ভিঞ্চির করা বলেও ভুল হয়ে যেতে পারত কারো! অর্ধনিমিলিত চোখে আকবর বিভোর হয়ে কিছু একটা পর্যবেক্ষণ করছেন। চেহারায় খুব প্রশান্তির ছাপ। জুলফি-গোঁফ খুব পরিচর্যা করে স্কেচ করা।

ফার্সী-তুর্কীদের চিত্রকর্মও এসময় নানাভাবে ইউরোপীয় আর্ট দিয়ে প্রভাবিত হয়েছিল। মুঘলদের যাত্রা যদিও শুরু ইরানী-মধ্য এশীয় ঐতিহ্যের ছত্রছায়ায়, খুব দ্রুত তারা ভারতীয় আর ইউরোপীয় উপাদান গ্রহণ করে, আর জন্ম দেয় নতুন একটি ধারার, যা পরে বিভিন্ন স্থানীয় রাজা ও নবাবদের শিল্পরস আর রুচিকে প্রভাবিত করে।

সুতরাং, কলোনিয়ালিজমের দোষ দেবার পরেও বেশকিছু পজিটিভ ব্যাপারে ইউরোপীয়দের সামান্যতম ক্রেডিট না দিলেই নয়!