ছবির এই মুদ্রা দু’টি আমার সংগ্রহের। দুটোই ১৮৩০এর দশকের বেংগল প্রেসিডেন্সির, অর্থাৎ ঈস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির মুদ্রিত।

প্রথম জোড়াছবি তামার এক পাই মুদ্রার দু’পিঠের। দ্বিতীয়টা রূপার টাকা।

কম্পানির আগে নওয়াবরা কার্যত স্বাধীন হলেও মুখে মুঘলদের শাসন মানতেন। তাঁরা শুরুতে মুঘল করসংগ্রহ বা দিওয়ানির দায়িত্বে ছিলেন। আওরঙ্গজেব তাঁর পুত্র আজিমুশশানের কাছ থেকে বাংলার নিজামাত বা প্রশাসনক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তা অর্পণ করেন মুর্শিদকুলী খানের নিকট। সে থেকে শুরু বাংলার নওয়াব-নাজিমদের।

নওয়াবদের সময় বাংলায় যে মুঘল ধাঁচের মু্দ্রা চালু ছিল, তারও একটি ছবি দিলাম। এটি ফার্সিভাষায় মুঘল বাদশা শাহ আলমের নামসহকারে ইস্যুকৃত। বাংলা বা দেশীয় হরফের কোন ব্যবহার নওয়াবী মুদ্রায় ছিল না।

তাই কম্পানি আমলের তাম্রমুদ্রাটিতে বাংলা হরফের ব্যবহার আমাকে একটু অবাক করে। এর আগে শুধুমাত্র কুচবিহার আর আসাম-ত্রিপুরার প্রাচীন মুদ্রায় বাংলা অক্ষরের যৎকিঞ্চিত ব্যবহার হয়েছিল। উদাহরণ ছবিতে।

রূপার টাকাটায় কম্পানি আগের মুঘল ডিজাইনই বলবৎ রেখেছে। কারণ বাদশার নামাংকিত পরিচিত ডিজাইনের ফিয়াত ভ্যালু রাতারাতি পরিত্যাগ করে নতুন ডিজাইন করলে জনসাধারণের সেটা গ্রহণ না করার সমূহ সম্ভাবনা।

কিন্তু তামার পয়সাটিতে ইউরোপীয় ধাঁচে ইংরেজী-বাংলা-ঊর্দু-হিন্দীতে এক পাই লিখে ইস্যু করাটা প্র্যাকটিকাল লিমিটের মধ্যে একটা যুগান্তকারী ব্যাপারই বলতে হবে!

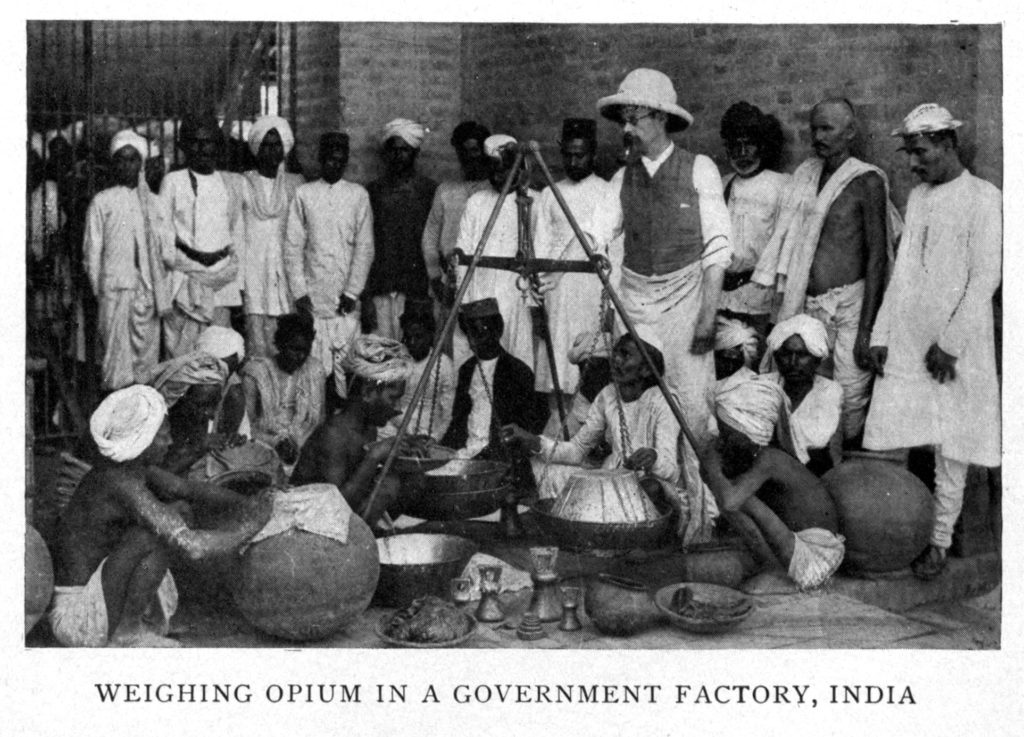

মনে রাখতে হবে, কম্পানি বাংলার দিওয়ানি আর পরে নিজামাত পেলেও তাদের মূল লক্ষ্য ছিল বাণিজ্য। যে কোনধরনের সনাতন অকার্যকর প্রথা পরিত্যাগের ব্যাপারটা ব্রাহ্মণ্য কুলীনরা করেন না, করেন কায়স্থ বণিকরাই — সে যে কালচারেই হোক।

বঙ্গের আমজনতার মুখে বাংলাই বেশি চলত, সরকারী কর্মচারীদের মত ফার্সি নয়। বাণিজ্য তো সাধারণ মানুষকে নিয়েই: তাতে অংশগ্রহণ কৃষক, শ্রমজীবী, মধ্যস্বত্ত্বভোগী, জমিদার, প্রমুখ নানা শ্রেণীর। তাদের পাওনা সোজা করে বুঝিয়ে দিতে বাংলা আর অন্যান্য দেশীয় ভাষাই উপযুক্ত।

তাই কম্পানির বেনিয়া শাসনের শুরুর সময়টা একার্থে বাংলা রেনেসাঁর আঁতুড়ঘর, অনেকটা রেনেসাঁ ইতালির মত। সে আঁতুড়ঘরে জন্ম রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ, প্রমুখ সংস্কারক শিক্ষিতজনের, আর পরবর্তীতে হিন্দু কলেজের ‘ইয়াং বেঙ্গলের’ । মুসলিমদের মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে পাশ্চাত্যচর্চার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, ঢাকার নবাবরা উদাহরণ।

একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম রামমোহন কম্পানির শোষণের হিসাব করতে গিয়ে পেয়েছিলেন যে, কম্পানি যা রাজস্ব পাচ্ছে, তার একতৃতীয়াংশ বিলাতে যাচ্ছে। বাংলার নীলচাষ সংকটের সময় রামমোহন নানাভাবে ব্রিটিশদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে তাদের অবিচারের বর্ণনা দিয়েছেন। তবে সে রাজস্বের বাকি ভাগ বাংলাতেই ছিল।

বলতে বাঁধা নেই, সেকালের বিশ্বের আর সব সভ্য দেশের মত এ ব্যবস্থায় তার পুরোভাগ লাভ ছিল রাজা-জমিদার আর ইউরোপীয় সেটলার সম্প্রদায়ের। নানা দুর্ভিক্ষ আর চাষীবিদ্রোহ তার প্রমাণ। কিন্তু এই বেনিয়া গোত্রই নতুন ধরনের মুক্ত সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করেন — যা ছিল আধুনিক — নবাবী আমলের ফার্সীনির্ভর ধ্রুপদী সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা নয়। সে মুক্তচিন্তা থেকেই বোধ করি বাংলা ভাষার আধুনিক সার্বজনীন চর্চা আর পরবর্তীতে তার জাতিগত পরিচয়ের আধুনিক রূপলাভ। (এর আগে হুসেনশাহী আমলে একটা মধ্যযুগীয় জাগরণ হয়েছিল)

ভারতীয় দর্শনে পাশ্চাত্যমানসের শুরু বাংলা ভাষাতেই প্রথম। আর বাংলাই কিন্তু ব্রিটিশশাসিত বিশ্বব্যাপী সংযুক্ত বহুজাতিক সাম্রাজ্যের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য — তার আগে আমেরিকার কলোনিগুলি আসলেই ছিল ইংরেজ-অধ্যুষিত কলোনি বা সেটলমেন্ট। বাংলা হল প্রথম বিজিত-শাসিত রাজ্য। এখানে তাই ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের প্রথম শিক্ষালাভ আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

পরে কম্পানি মুদ্রায় অবশ্য ডিজাইন পরিবর্তনের পাশাপাশি শুধুমাত্র ইংরেজী হরফ ব্যবহার শুরু হয়। অর্থাৎ ব্যবসা আর শাসন পাকাপোক্ত করার পর বণিকরা এবার আসলেই হন শাসক, নামেন ‘অসভ্যদের সভ্য বানানোর অভিযানে।’

যাই হোক, কম্পানি আর ব্রিটিশ রাজের ইতিবাচক ব্যাপারগুলির সংশোধনবাদী সমালোচনা শুরু হয় প্রথমবিশ্বযুদ্ধকালীন ‘হোমরুল’ আন্দোলনের সময় (অ্যানি বেসান্ট নামে এক ইংরেজ ভারতবাসিনী সমাজতন্ত্রী ছিলেন তার অন্যতম নেত্রী)। আর পরে দুই যুদ্ধের মাঝের কট্টর জাতীয়তাবাদের যুগে তা আরও হালে পানি পায়। সুভাষ বোসের রচনাবলী সেই রিভিশনিজমকে একটা বড় খুঁটি দেয়, যার ধারা এখনো আমাদের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবিরোধী চিন্তায় বেঁচে আছে।

আমি মুদ্রার দিকে তাকাই আর ভাবি, সত্য সবসময় সোজাসাপ্টা আর সার্বজনীন নয়! সব খারাপেরও ভাল খুঁজলে পাওয়া যায়। আপনি গ্লাসকে আধ-ভরা বলবেন, না আধ-খালি, সেটা আপনার মর্জি আর বদান্যতার লক্ষণ।

পুনশ্চ: এখানে আরো একটা ব্যাপার উল্লেখ না করে পারছি না যে, পূর্ববঙ্গ এই বাংলা পুনর্জন্মের পরিমণ্ডল থেকে অনেক দূরবর্তীই ছিল। পূর্ববঙ্গের সন্তান যারা এ পুনর্জন্মে অংশ নিয়েছেন, তারা কলকাতায় বসে ব্রিটিশ বা জমিদারি পৃষ্ঠপোষকতায় তা করেছেন। পূর্ববঙ্গের মুসলিমপ্রধান ‘গন্ডগ্রামে’ (কিন্তু বাণিজ্যিক উৎপাদনের অন্যতম মূল কেন্দ্র!) ফার্সী-উর্দু চলেছে বিংশ শতকের গোড়া পর্যন্ত।